|

第1050号(平成17年6月5日) |

3

GISTの診断と治療

〈日本消化器外科学会〉

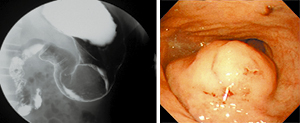

| 図 胃GISTの胃透視像(左)と内視鏡像(右) |

|

最近,消化器関連の雑誌で,よく見かけるのが,消化管間質性腫瘍(Gastrointestinal Stromal Tumor;GIST)である.以前は,消化管粘膜下腫瘍(SMT),あるいは消化管間葉系腫瘍(Gastrointestinal Mesenchymal Tumor)と呼ばれていたが,最近の分子生物学的解析などに基づき,消化管運動のペースメーカー細胞であるCajal(カハール)の介在細胞が腫瘍化したものをGISTと定義している.

発生部位としては胃が最も多く,次いで小腸で,直腸にも時に認められるが,結腸や食道ではまれである.CTやMRIなどの画像診断の進歩と,この疾患に対する関心の高まりによって発見頻度は増加しており,胃がんとほぼ同様という報告もある.

臨床症状としては特有なものはないが,腫瘍が潰瘍化し,出血や貧血を契機に見つかることが多い.病理組織学的には,紡錘形の細胞からなる腫瘍でc-kit遺伝子の異常が原因であり,その遺伝子産物であるKIT蛋白の免疫組織化学的染色が陽性,あるいは未分化間葉細胞抗原CD34陽性のものをGISTと診断する.

一般的には,大きさが五センチを超えると,肝転移や腹膜転移を生じやすいとされ,切除の適応としている.特に,小腸のGISTは小さくても悪性のものが多いとされている.リンパ転移はまれで,手術は腫瘍の局所切除が基本である.腫瘍が比較的小さな場合は,腹腔鏡(補助)下手術の良い適応となる.

この腫瘍が注目を集めたのは,慢性骨髄性白血病の治療薬で,細胞増殖に深く関わるチロシンキナーゼを阻害する薬剤,メシル酸イマチニブ(グリーベック)が,極めて有効であることが判明したからであり,その奏効率は約七〇%と報告されている.

わが国では,この薬剤が保険適用となるのは,病理学的にKIT蛋白陽性の消化管間質性腫瘍と診断された場合のみである.欧米では,各種画像診断にてGISTならびにその転移が疑われる場合に,neoadjuvant治療として投与する試みが行われている.標準的な投与量としては,四百ミリグラム/日の経口投与で,副作用の主なものは浮腫や皮疹,貧血である.この薬剤による長期成績が待たれるところである.

|

日本医師会ホームページ http://www.med.or.jp/

Copyright (C) Japan Medical Association. All rights reserved.

|