|

第1086号(平成18年12月5日) |

29

血液学会における二つの話題

〈日本血液学会〉

日本血液学会からは,二つの話題を取り上げる. 日本血液学会からは,二つの話題を取り上げる.

造血研究は,一九六一年に幹細胞の存在が示されて以来,幹細胞研究のトップランナーであったが,最近,その幹細胞が骨髄のどこにあるかが分かってきた.

赤血球や白血球の元になる細胞は,共通の祖先細胞に遡ることができ,それを“幹細胞”と呼ぶ.幹細胞は,分化すると同時に,幹細胞のままでいる.幹細胞は,血液細胞のうち,一万分の一の頻度でしか存在しないため,目の当たりに見せることは難しかった.しかし,この十〜二十年来の細胞分離の研究進歩により,幹細胞を単離することができるようになった.

それでは,「幹細胞はなぜ幹細胞のままでいられるか」が問題になり,幹細胞は,一体,どのような場所にあるのかを明らかにしようということになった.今まで,骨切片は,硬組織であるため,免疫染色のできるような標本が得難かったが,タングステンナイフを用いることで可能になった.

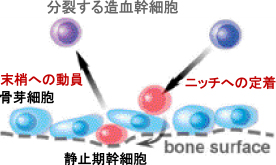

その結果,幹細胞は,カドヘリンなどの接着分子を介して,骨をつくる骨芽細胞に接着してあることが分かった.接着することにより,幹細胞は細胞周期を,きわめてゆっくり回り,抗がん剤などの作用を免れていると考えることができる.

二〇〇五年の血液学会のシンポジウムでは,この幹細胞の未分化性維持の機構と,その周りの細胞(凹みをイメージして“ニッチ”という)の研究について発表がなされた(図).いよいよ,幹細胞の本体である「幹細胞は幹細胞のままでいる」ことに対するアプローチが可能になってきた.また,造血と骨生物学の接点ができた.

昨年は,造血幹細胞を発見したトロントの研究者に,ラスカー賞が贈られた.実に四十年余りの時間が経過していた.当時は,米ソが緊張関係にあり,放射線が血液に与える影響を見ようということから始まった研究であった.それが,「幹細胞」という概念につながった.今や,組織形成や器官構築の理解に,また,再生医学の主役として,幹細胞が語られない日はないというまでになったが,初めは,放射線照射したマウスに骨髄細胞を移植し,十日目に,脾臓に小さなこぶ(コロニー)が観察されたことから始まったのである.

第二の話題は,サイエンスと関係ない,学会自体の運営のことである.日本血液学会と日本臨床血液学会は,共に数千人の会員を擁する学会であるが,会員の多くが重複すること,臨床/基礎一体となった議論をしようということで,ここ数回,同時期に開催され,二〇〇八年には,ついに一つの学会に統一されることになった.学会が次々と細分化されていくなかで,より効果的な情報交換のために統合されるというのは,画期的なことであると思われる.

【参考文献】

一,Suda T, Arai F, Hirao A: Hematopoietic stem cells and their niche. Trends Immunol 26: 426-433, 2005.

(日本血液学会理事・慶應義塾大学医学部教授 須田年生)

|