令和5年(2023年)2月20日(月) / 日医ニュース

特別寄稿 そのしこり、本当にがんですか?―悪性腫瘍との鑑別が必要なIgG4関連疾患―

東京都立病院機構がん・感染症センター都立駒込病院長 神澤 輝実

- 000

- 印刷

| IgG4 関連疾患は、日本から発信された新しい全身性疾患であるが、腫瘤を形成するため、悪性腫瘍と誤診され切除されてしまう例も未だに存在している。 そのため、今号ではこの疾患の概念を広く周知するため、神澤輝実東京都立病院機構がん・感染症センター都立駒込病院長に特別寄稿頂いた。 |

|---|

臓器に硬いしこりができると、悪性腫瘍(しゅよう)が疑われて生検が行われることが多い。

生検分類でGroup 5が得られれば悪性腫瘍と診断されるが、生検で十分な検体採取が困難でできない、または細胞診でしか検査ができない臓器では確定診断が難しいことがある。また、病理学的アプローチができない臓器もある。

このような例では、画像所見を中心とした総合的判断により、がん疑いで手術されることが多い。しかし、切除検体の検索でIgG4関連疾患であることが稀(まれ)にある。

IgG4関連疾患は、同時性ないし異時性に諸臓器に腫大、肥厚や腫瘤形成を来す全身性疾患で、血中IgG4値の上昇と病変部への多数のIgG4陽性形質細胞浸潤を特徴とする。

膵臓に腫瘤を形成して膵臓がんの診断で切除されることが多かった腫瘤形成性膵炎において、発症に自己免疫の機序が推察されて1995年に本邦から自己免疫性膵炎の概念が提唱され、2001年には血中IgG4値が上昇することが報告された。

我々は自己免疫性膵炎患者の諸臓器の病理組織学的検索で多数のIgG4陽性形質細胞浸潤が認められたこと等により、IgG4が関連する全身性疾患の概念(IgG4関連全身性疾患)を2003年に提唱した(Kamisawa T, et al. J Gastroenterol 2003)。従来multifocal fibrosclerosisやミクリッツ病と呼ばれてきた病変も本疾患であることが分かり、現在本疾患は世界的に認知されている(Kamisawa T, et al. Lancet 2015)。

IgG4関連疾患の病因は解明されていないが、環境因子と遺伝学的素因を背景として、獲得免疫反応と自然免疫反応の異常が積み重なって起こると推察されている。

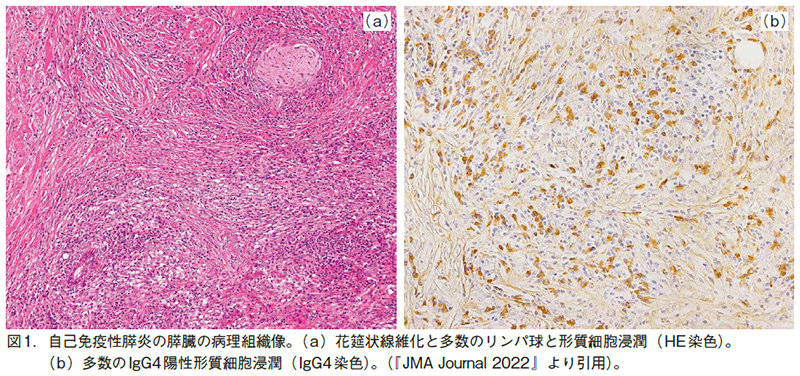

病理組織像は特徴的で、リンパ球とIgG4陽性形質細胞の密な浸潤、紡錘形細胞が錯綜配列を示す花筵状線維化及び閉塞性静脈炎を認める(図1)。

患者数は推定で数万人であり、高齢の男性に多く発症する傾向がある。

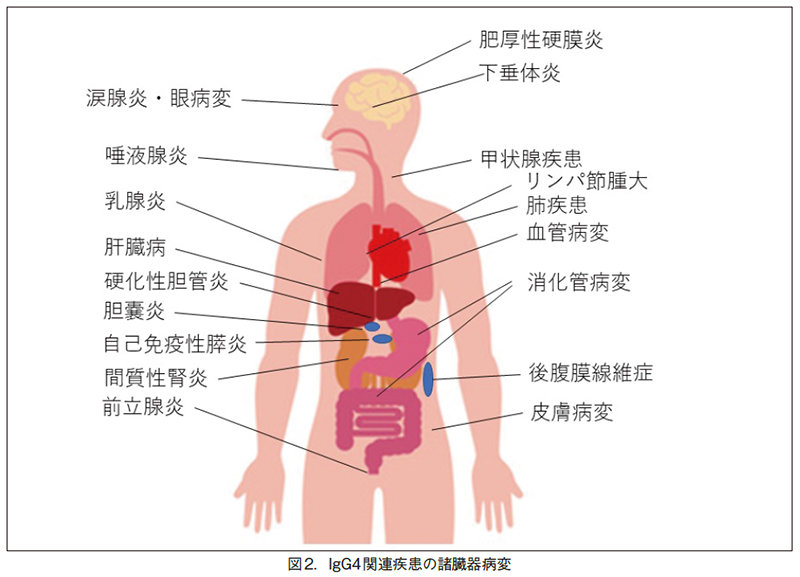

罹患臓器としては硬膜、下垂体、涙腺、唾液腺、甲状腺、乳腺、肺、膵臓、胆管、胆嚢(たんのう)、肝臓、腎臓、前立腺、消化管、リンパ節など、全身のほぼ全臓器に及ぶが、膵臓・胆管と涙腺・唾液腺の頻度が高い(図2)。

病変が複数臓器に及ぶことが多いが、単一臓器病変の場合もある。

臨床的には各臓器病変により異なった症状を呈し、臓器腫大や肥厚による閉塞・圧迫症状や細胞浸潤や線維化に伴う臓器機能低下を示すことがある。

IgG4関連涙腺・唾液腺炎における容貌変化、自己免疫性膵炎での閉塞性黄疸、IgG4関連後腹膜線維症における尿管閉塞による水腎症等が代表的であるが、無症状で全身検索の画像診断で指摘されることも多い。

診断は、(1)臓器の腫大や肥厚などの画像所見、(2)高IgG4血症、(3)病理組織的所見、(4)他のIgG4関連疾患の合併、(5)ステロイドへの反応性―等を組み合わせて行われる。

診断に当たっては、各臓器の悪性腫瘍(がんや悪性リンパ腫)や類似疾患(原発性硬化性胆管炎、シェーグレン症候群、キャッスルマン病等)と鑑別することが大事であり、病理組織学的アプローチが望まれる。

経口ステロイドが標準治療で、プレドニゾロン0・6mg/kg/日程度の初期投与量を2~4週間投与し、検査所見等を参考に約2週間ごとに5mgずつ漸減し、3~6カ月ぐらいで維持量まで減らす。治療への反応が悪い例では悪性腫瘍などを疑診して、再検査を行う必要がある。

ステロイド中止後にしばしば再燃が起こるので、再燃予防のために少量のプレドニゾロンの維持療法を1~3年前後行うことが多く、再燃例では、ステロイドの再投与や増量により寛解が得られることが多い。ステロイド抵抗性や依存性例は難病に指定されており、ステロイド禁忌や不応例では、免疫抑制剤が使用される。

欧米では再燃例に対してリツキシマブの有用性が報告されているが、本邦では本疾患に対して保険適用になっていない。

短期的予後は良好であるが、再燃例が存在し長期的予後は不明である。

IgG4関連疾患は、21世紀に生まれた、わが国から世界に発信した医学の新しい一ページを飾る疾患である(Kamisawa T. JMA Journal 2022)。通常のがんと少しでも異なる臨床・画像所見等を呈する例の中に本疾患が混在している可能性があり、無用な手術等を避けるためにも、本疾患を念頭において診療する必要がある。