令和7年(2025年)9月20日(土) / 日医ニュース

性差医学を臨床と研究開発に生かすために 当学会の歩みと国の政策始動を踏まえて

国立大学法人政策研究大学院大学 保健管理センター所長・教授/日本性差医学・医療学会理事長 片井みゆき

- 000

- 印刷

勤務医のページ

はじめに

性差医学・医療は、疾患の背景にある生物学的な性差(sex difference)と社会的・文化的な性差(gender difference)、更にライフコースに伴う性ホルモン分泌の性差を考慮し、個々の患者に最適な医療を実現する学問領域である。かつて性差は生殖器系に限定されてきたが、近年は男女共通の多くの疾患で性差が明らかとなっている。こうした知見を医療に反映させることは、精度の高い診療を実現し、個別化医療を推進する上で不可欠と言える。

世界的にも性差医学・医療を重視する流れは確立しており、国際的な研究や臨床試験では性差を考慮することが標準となっている。

日本においても2024年から国の方針として、性差医療や性差を考慮した研究開発の推進、更に医学教育への導入も明文化され、本格的に取り組みが始まった。国内唯一の関連学会である日本性差医学・医療学会の責務はこれまで以上に重く、その活動の社会的意義は一層高まっている。

私は2022年に当時の秋下雅弘理事長の下で当学会副理事長を拝命し、2024年2月から第4代理事長に就任した。その後、性差医学・医療の推進が国の政策として示され、歴史的な転換期を迎えており、その責務に身の引き締まる思いである。

性差医学の意義と背景

性差医学が重視されるようになった背景には、20世紀後半にサリドマイドやDESなど妊婦の服用薬が胎児に重大な影響を及ぼした薬害にさかのぼる。これを契機に、1977年以降は米国を始め世界中で妊娠可能な女性を臨床試験から除外する方針が取られた。

その結果、女性に関するエビデンスが欠落し、実臨床に大きな不利益をもたらした。1990年代以降に性差に関する追加研究や大規模臨床試験が行われ、男女の病態や薬物反応の差異が予想以上に大きいことが判明し、性差は無視できないことが国際的な共通認識となった。

日本性差医学・医療学会の歩みと活動

こうした世界的潮流を受け、日本でも2002年に性差医療・医学研究会が発足し、2008年に日本性差医学・医療学会へ発展した。

当学会は国内唯一の性差医学に関する学術団体として、性差に関する研究と臨床実践の推進に努めてきた。毎年の学術集会では幅広い領域の医師や研究者が集まり、診療や研究における性差の最新知見を共有している。

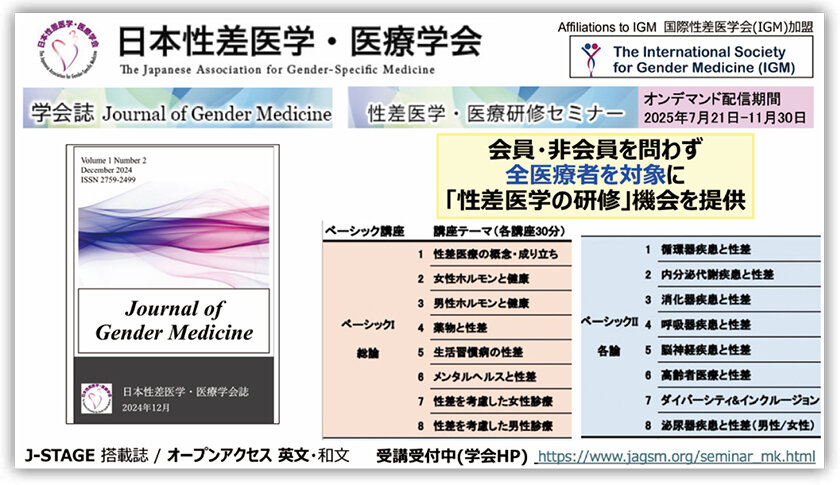

また、他学会の性差に関する診療ガイドライン作成協力に加え、全医療者を対象としたオンライン研修セミナーや市民公開講座を通じて、学会内外への性差医学の普及啓発にも努めている。

2021年には性差医学・医療認定医/指導士制度を開始し、性差の知識を臨床に生かす医療者の養成を進めている。

更に、2024年1月にはオープンアクセスの学会誌『Journal of Gender Medicine』を創刊し、J-STAGE掲載も決定した。英文・和文(英語抄録必須)での投稿を受け付け、海外からの投稿も寄せられており、国際的な研究交流の場として発展が期待される。

当学会は国際的にも積極的に活動しており、国際性差医学会(IGM)に初期から加盟し、2017年には仙台で第8回国際性差医学会を主催した。最近は台湾や韓国でも性差医学会が立ち上がり、日本は性差医療の先進国として指導や連携を請われ、学術交流が進展している。

世界的潮流と政策の推進

現在、国際的にはSAGERガイドライン(Sex and Gender Equity in Research. 2016年制定)に従い、研究計画から解析・報告に至るまで性差の考慮が求められ、その順守無しには国際一流誌への投稿が困難となっている。

日本でも、第6期科学技術・イノベーション基本計画、第5次男女共同参画基本計画に基づき「性差を考慮した研究開発」が政策化され、2024年より日本医療研究開発機構(AMED)や科学技術振興機構(JST)で具体的な推進が始動し、臨床では国立成育医療研究センター女性の健康総合センターが性差医療も担う方針となった。2025年1月には日本医学会とAMEDの共催研修が開催され、臨床の視点から性差配慮の重要性をお話しする機会を私も頂戴(ちょうだい)した。

また、医学教育における性差医学導入も政府方針に明記され、今後は医学生らが性差の視点を学ぶ環境整備が必要となる。

おわりに

性差医学・医療が目指すのは、全ての性とライフコースに応じた個別化医療の実現である。臨床に性差の視点を導入することで、診断の精度を高め、治療効果を最適化し、予防医療の質向上も可能となる。性差を考慮することは健康格差の是正、労働力維持や健康寿命の延伸にも直結する。

いまや性差の考慮は国際的にも必須条件となっており、日本の医学界全体がこの流れを共有し、学会横断的な連携による推進が求められている。

日本性差医学・医療学会としても、日本医学会を始め諸学会と連携させて頂き、これまで培ってきた経験を生かしつつ性差医学・医療の普及と推進に努め、医学界全体の発展に少しでも貢献させて頂けたらと考えている。