令和7年(2025年)10月20日(月) / 日医ニュース

大学病院・急性期病院勤務医師からみた医師会活動の重要性

地方独立行政法人新小山市民病院理事長・病院長/栃木県医師会常任理事/小山地区医師会理事 佐田尚宏

- 000

- 印刷

勤務医のページ

私は2000年に自治医科大学消化器・一般外科(現:消化器一般移植外科)に講師として着任し、2007年より教授職を拝命、2015年から2022年まで自治医科大学附属病院の病院長を務めた。

病院長在任中は自治医科大学医師会長として、また栃木県医師会理事を7年間務め、医師会活動の重要性を実感した。

2024年6月に栃木県医師会常任理事に選任して頂き、2025年3月の大学定年退職後は独法化された300床の急性期公立病院の理事長・病院長として運営に携わるとともに、栃木県医師会及び小山地区医師会において「勤務医の働き方改革・処遇改善」並びに「栃木県に医師(特に外科医)を増やす」ことを目標に活動している。

1.勤務医から見た医師会活動の意義

医師会活動の重要性を認識した契機は、勤務医の働き方改革・処遇改善に取り組む中で、診療科単位や病院単位での改革には限界があると痛感したことである。

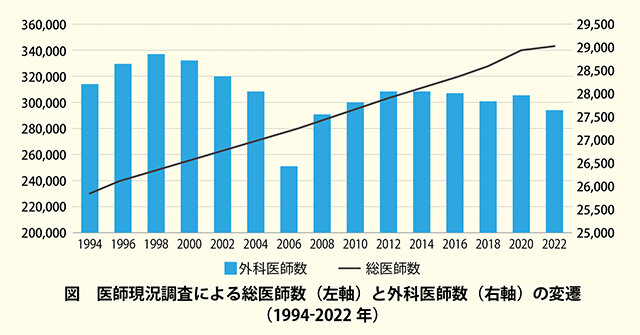

2000年の着任当時は、「24時間365日外科医たれ」という思想の下、外科医の過重労働が深刻であった。2004年の初期臨床研修制度導入により診療科間の比較が可能となった結果、外科、特に消化器外科志望者が急減した。

この状況を打開すべく、診療科として当直医数の削減、他科との共同当直、臓器別病棟受持制、個人外来を廃した臓器別外来制などを導入し、診療の効率化を図った。

病院長就任後も、新型コロナウイルス対策など多くの課題がある中、最も力を注いだのが勤務医の働き方改革である。

特に外科系医師の負担軽減は診療の持続可能性に直結すると考え、各科当直制を廃止し、診療科横断的なセンター当直制度を新設。更に裁量労働制や週4日・1日10時間の変形労働制の導入など、独自の取り組みにより医療の質を維持しつつ効率化を推進した。

自治医科大学附属病院は1132床を有し、47診療科を標榜する三次救命救急センターであり、とちぎ子ども医療センター、総合周産期母子医療センターを併設し、県内に約150名の常勤医を派遣する基幹病院でもある。

このような規模の病院であっても、単独での改革には限界があり、地域医療構想の中で「機能分担と連携」を高次のレベルで議論しなければ解決できない課題が数多くあると痛感した。

特に、夜間・休日の救急医療の効率化は、医師の過重労働解消に不可欠であり、医師会と県行政の役割は極めて大きい。大学病院、急性期病院、回復・慢性期病院、地域のクリニックが連携し、効率的な医療提供体制を構築するには、県医師会や郡市医師会の主導が不可欠であると考えている。

2.栃木県に医師を増やすために

もう一つの重要課題は、2040年を見据えた医師数の確保である。

宇都宮市や小山市など都市部ではクリニック数も多く、夜間・休日診療所を医師会が運営しているが、高齢化が進む人口減少地域では、一次救急医療の担い手不足が極めて大きな問題となっている。

栃木県は人口10万人当たりの医師数が全国平均より約20人少なく、医師偏在指標では全国31位と下位に位置している。

国の医師偏在対策では、下位3分の1の都道府県が基準値に達することが求められており、その基準どおりに考えると医師数増加の施策を立案する必要がないのが現状で、栃木県としてこの課題に十分に対処していないと感じている。

医師数は提供できる医療の根幹であり、県を挙げてこの課題に積極的に取り組むことが急務である。

一つの方策は、県内の大学病院(獨協医科大学病院、自治医科大学附属病院、国際医療福祉大学病院)が医師を集めて地域に派遣する「医局機能」の復活・強化である。

従来の医局制度は大学医局の事情のみで人事が決定される弊害も指摘され、新臨床研修制度導入後に衰退した。しかし、代替として期待されている地域枠医師は、行政による配置が義務年限の若年期に限られ、十分に機能していない。

医師数増加を図るためには、医師会が主導し、大学病院と県行政が協力して、地域の実情に即した中堅・ベテラン医師が魅力を感じるキャリアパスを提示する新たな「医局機能」を構築し、地域への医師定着を図ることが重要と考えている。

従来、医師会はクリニックの先生方が主体であり、大学病院や急性期病院の関与は限定的であった。しかし、物価上昇や人件費高騰により病院・クリニックの経営が困難を極める現状では、全ての医療機関が一致団結して医療を守ることが求められている。

特に医師少数県では地域医療の維持が喫緊の課題で、勤務医、特に大学病院勤務医が積極的に医師会活動に参画することが極めて重要である。

大分県では大学・県行政・医師会が協働し、寄附講座の設置など斬新な取り組みによる医師確保が進められていると聞く。このような活動を栃木県でも展開することを目指すとともに、全国に広がることで日本の地域医療が活性化することを強く期待している。