急性期と在宅を多職種でつなぐ(後編)

多職種・多施設が連携して支える

これまで見てきたように、急性期治療を終えた後には、様々な療養の場があります。そして、様々な医療職・介護職がそこでの療養生活を支えています。

例えば、医療機関同士、医療機関と様々な施設の間で情報をやり取りし、適切な転院先や施設、在宅サービスなどにつなぐ役割を担っているMSWや看護師がいます。自宅や施設での療養を支える訪問看護師やヘルパーなどがいます。介護保険の枠組みで受けられる生活支援サービスを提案するケアマネジャーがいます。そしてもちろん、それぞれの場で診療する医師がいます。これらの多職種が日頃から連携し、必要な情報のやり取りを行うことによって初めて、患者さんはスムーズに急性期から日常生活へ戻っていくことができるのです。

医師には幅広い臨床能力が必要

では、急性期を過ぎた患者さんの回復期・慢性期を地域で支える医師には、どんな臨床能力が求められるのでしょうか。

大規模な病院では、比較的専門に特化して診療を行うことができます。しかし、回復期・慢性期の病棟には様々な疾患・症状を抱えた患者さんがやってきます。それらの多様な疾患の治療や管理について、急性期病院から引き継いで投薬や医療的管理をすることが求められます。高齢で、様々な合併症を抱えている方も多く、漫然と治療するわけにはいきません。

さらに、リハビリの指示出しも必要ですし、痛みやつらさを緩和する介入も求められます。院内・施設内で急変した場合には、その初期対応が求められることもあります。認知症や意識障害があれば、自分から痛みや不調を訴えることができないため、多職種から聞いた普段の様子なども加味しながら注意深く診察する必要があります。そして、症状が落ち着いた後はどのように生活したいか、終末期をどのように過ごすのか、といった本人や家族の意向に寄り添い、多職種と共にその希望にできるだけ沿った形を作っていくことも求められます。すなわち、患者さんの生活をみるという視点が重要なのです。

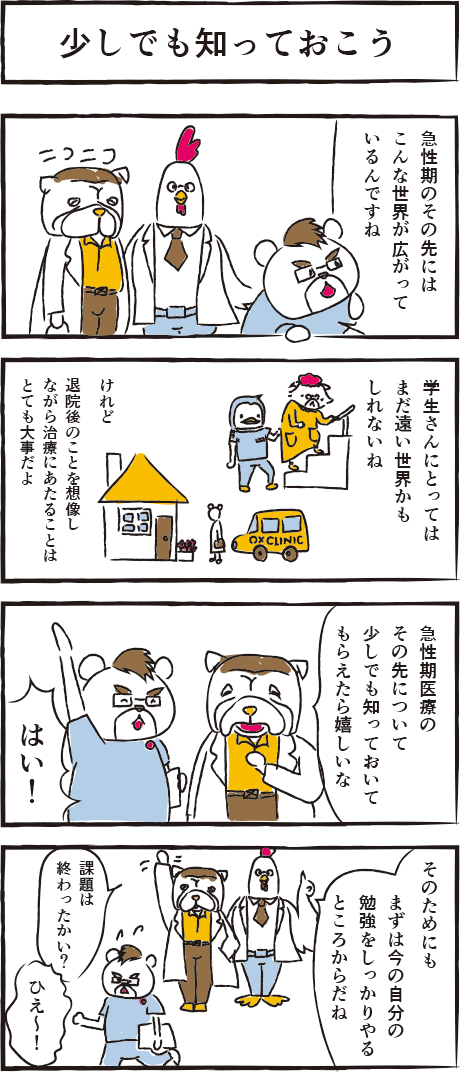

このように、急性期医療の「ソノサキ」を支える医師には、非常に幅広い臨床能力が求められます。超高齢社会が到来し、この領域を支える医師がますます必要とされるなかでは、若い担い手が育っていくことも必要でしょう。

次ページからは、実際に現場で働く多職種の皆さんにお話を伺いました。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:藤谷 幹浩先生・尾川 直樹先生

- Information:Summer, 2019

- 特集:急性期医療の「ソノサキ」

- 特集:急性期病院を退院後に受け皿となる医療機関・介護施設

- 特集:適切な療養の場を見つける

- 特集:急性期と在宅を多職種でつなぐ

- 特集:ケーススタディ 倉敷スイートタウン 回復期・慢性期の現場に行ってみました!

- 特集:ケーススタディ 倉敷スイートタウン 一つの「まち」として機能する

- 同世代のリアリティー:地理学を学ぶ 編

- 地域医療ルポ:熊本県球磨郡相良村|緒方医院 緒方 俊一郎先生

- レジデントロード:呼吸器内科 虎澤 匡洋先生

- レジデントロード:小児科 出口 拓磨先生

- レジデントロード:病理 勝矢 脩嵩先生

- 医師の働き方を考える:若手医師も、マネジメントの視点を持って医療の本質を見てほしい

- 日本医師会の取り組み:勤務医と医師会

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:島根大学「生化学」

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- FACE to FACE:松本 千慶 × 児玉 ありす