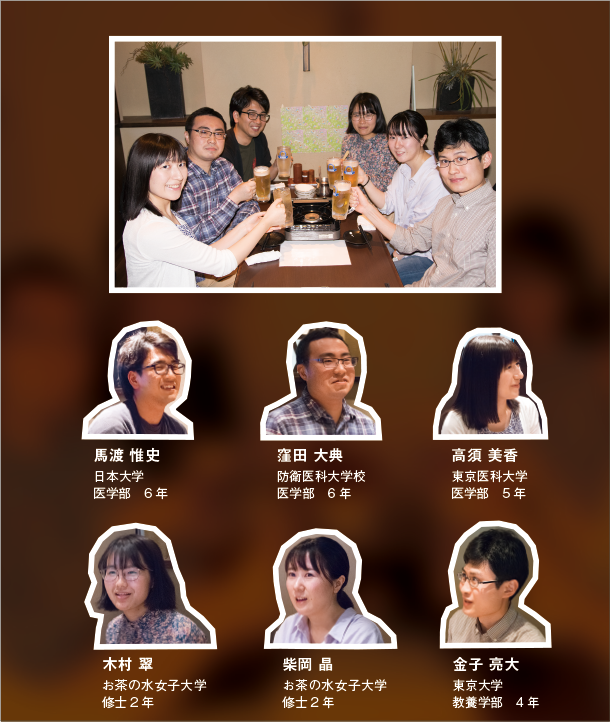

医学生×地理系学生

同世代のリアリティー

地理学を学ぶ 編(前編)

今回のテーマは「地理学を学ぶ」

様々な学部・学科がある大学。今回はその中でも「地理学」にスポットを当ててみます。大学・大学院ではどんなことを研究しているのか、研究の面白さはどんなところにあるのか、詳しくお話を聞いてみました。

地理学って何を学ぶの?

窪田(以下、窪):まず、地理学とはどういう学問なのか教えていただけますか?

金子(以下、金):地理学の分野には大きく分けて2種類あります。経済や文化などといった人間の活動と空間との関係について考察する人文系の地理学、そして地質や気象など自然環境を研究する理学系の地理学です。

木村(以下、木):今日の3人は全員、人文系の地理学を専攻しています。私は今、東京の下町エリアをフィールドに、ラジオ体操やフリーマーケットなどの地域活動やイベントを開催する地域住民のコミュニティについて研究しています。

柴岡(以下、柴):私は「知的障害者にとっての都市空間」というテーマで、バリアフリーについて研究しています。学部時代は身体障害者のバリアフリーを研究していたのですが、知的障害者についてはなかなかイメージがつかめないところがあるので、踏み込んで考えたいと思い、このテーマを選びました。

金:僕は日本の農村をフィールドに、高齢者の暮らしの実態とそのサポートについて研究しています。

馬渡(以下、馬):具体的な研究手法を教えてください。

木:文献を読んだり、昔の地図を見たりもしますが、実際にフィールドに足を運んで見聞きするのがメインです。私の場合、該当地域で活動されている方にアポを取り、聞き取り調査を行ったりしています。私のフィールドは都内なので数十回ほど足を運んでいますが、聞き取り調査に出向く期間や頻度は人によってまちまちで、離島なら1週間、海外なら1か月くらい滞在することもあるようです。

金:研究室で質問を組み立てて、フィールドで聞き取り調査をするということを繰り返します。

柴:私は学部時代、自分で車椅子に乗ってフィールドを移動して、どこにどんなバリアがあるか、一つひとつ印をつけて回りました。このように、実際に体験してみる調査方法もあります。

人文地理は「何でもできる」学問

馬:そもそも、皆さんが地理学を学ぼうと思ったきっかけについて教えてください。

木:私は、地元の長崎から東京に出てきて、美術館の数の多さに衝撃を受けたことがきっかけでした。文化資本の量の差などといった地域差が、私たちの生活にどう影響してくるのか詳しく勉強してみたいと思い、地理学を専攻したんです。

柴:私はもともと他の学部にいたのですが、都市空間におけるバリアフリーに興味を持ち、うちの大学で学ぶには地理学が最適かなと思い、編入しました。

高須(以下、高):高校時代、社会科を選択しなかった私にとっては、地理という分野がそもそも未知の領域のように感じていましたが、皆さんのお話を聞き、土地に関連したことなら何でもできるのが地理学なのかな、という印象を受けました。

木:何でもできるがゆえに、他の学問との境目が見えにくいところもあるかもしれません。フィールドワークを行うという点では社会学にも似ていますし、建築・デザイン系の考え方が入ってくることもあります。研究者の数が少ないため、一人で研究することが多いのですが、他の専門的な知見を持った方と共同研究などができたら、より実践的で深い研究ができるのではないかと感じることもあります。

窪:高校の地理と比較すると、かなり発展的な内容なんですね。

金:ただ、今振り返ると、高校の地理という科目も、大学の地理で学ぶ人間と環境との相互作用について、その基礎を理解できるように作られていたんだと感じます。例えば、高校の地理には農業の単元があります。ある場所の自然環境によって、そこに適した作物を選ぶことはありますが、一方で灌漑設備を作るなど、自然環境に働きかけて別の作物を作るということもできる。こうした相互作用が社会を形作っているということを、高校の授業ではわかりやすく教わりました。

医学生×地理系学生

同世代のリアリティー

地理学を学ぶ 編(後編)

地理学を学んだ経験を活かして

高:地理学を学んだ学生さんの進路を教えてください。

木:人それぞれですが、地図を作る会社や測量会社、インフラを作る会社など、専攻に直結する仕事に就く人もいます。また、鉄道が趣味の人が多いので、それに関連する仕事や、街の開発に関する知識などを活かせるデベロッパー、地域とのコネクションが活かせる地方の新聞社や、自治体職員などもいます。

窪:研究職に進む方はどれくらいいらっしゃいますか。

木:あまり多くないですね。ただ今回集まったメンバーは皆、わりと研究職志向です。

金:研究内容がすぐに実利に直結するとは限りませんが、地方創生が注目を集めつつあるなかで、研究成果が役立つこともあるのではないかと思っています。そう考えると、とても意義がある学問なのではないでしょうか。

木:現地で活動を実践している方たちとしっかり関係を作っていくことも、私たちの研究にとっては大事なことです。論文という結果だけではなく、私が研究を行ったということ自体が、その地域にとって何か良い影響をもたらせたらと思っています。

柴:地理学には、地域における医療・福祉に関する課題を解決するという観点もあります。ですから、地理学研究者ももっと医療・福祉分野についての知見を得たら、より役に立つ研究につなげられるのではないかと感じています。

地域住民との信頼を築くコミュニケーション

金:しかし一方で、研究者として地域住民と関わる際、決して自分たちの考えを押し付けてはいけないとも感じます。その地域なりの論理や流儀があるので、いくら外の人間が「こうするべきだ」と感じても、それが地域の方々にとって必ずしも良いものであるとは限らないんです。

木:確かにそれは研究のジレンマとしてありますね。

窪:医師が患者さんに接するときも同じかもしれませんね。患者さんには患者さんの生活があり、人によって大切にしていることも違います。「健康のためにこうしなさい」と、医師が一方的に指導することが、必ずしも良いとは限らない。

金:知識だけではなくコミュニケーションが大事という点は、通ずる部分がありますね。相手との信頼関係を築かなければ、本当の意味で知識を役立てることはできませんから。

馬:信頼関係を築くコツなどは、何かありますか?

木:私は、とにかく話すことが重要だと思います。「好きな場所は?」「好きな食べものは?」などと質問すると、少しずつその人の人となりがわかってきますから。あとは、何度も足を運ぶことですね。地域の人が自分のことを覚えてくれているとわかると、とても嬉しいです。

柴:私は、相手の気持ちになって考えることが大切だと思います。コミュニケーションが難しい相手だったとしても、回数を重ねるうちに少しずつわかるようになってきます。相手の考えを決めつけないで、その都度、希望を汲もうとすることが大事なのではないでしょうか。

金:私は、調査先の地元にお住まいの方と話すときは、周辺の地名などを頭に入れておくようにしています。皆が使っているスーパーの呼称なども、相手と同じ言葉を使うようにすると、それだけで「知ってくれている」「わかってくれている」と思ってもらえるものです。また高齢者の方と話すときは、昔の出来事を元号で話す方も多いので、今年は「昭和94年」だと覚えておくようにしています。

地理学的な視点で見ると日常がより楽しくなる

高:自分の生活には縁がないと思っていた地理学の話が、身近に感じられてきました。

柴:そう言ってもらえると嬉しいです。私たちは趣味と研究を兼ねているようなところがあるので、つい日頃から地理学的な思考をしてしまいます。

木:例えば「この道路の曲がり方は何の意味があるんだろう?」「この緑地は何のために作られたんだろう?」などと考えながら街を歩くと、足が止まってしまうこともあるぐらい(笑)。

金:自己紹介で必ず出身県を言ったり、名産品の話で盛り上がったりするのは、「地理学研究者あるある」かもしれません。街歩きが好きな人や、街並みの変化に敏感な人も多いですね。ちなみに私は「地理部」というサークルに入っていて、毎年1回、山手線沿線を徒歩で一周しています。駅や街並みの移り変わりが見えて、面白いですよ。

木:街の特徴が見えてくると、そこに住む人たちの暮らしに近付けた感じがして、嬉しくなります。旅行先で歴史資料館を巡ったり、酒蔵を訪れたりするのも楽しいですよ。

高:お話を聞いて、建物や風景に少し意識を向けるだけで、自分の人生も豊かになるかもしれないと思いました。それが教養というものなのでしょうね。

窪:僕は防衛医科大生なので、卒後は海外派遣に行く可能性もあるのですが、見知らぬ土地で現地の人と交流するときも今日のお話が参考になりそうです。

木:皆さんが今後医師になられたら、様々な形で地域と関わる機会もあると思います。そのときはぜひ、楽しんでつながりを作っていってくださいね。

※この内容は、今回参加した学生のお話に基づくものです。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:藤谷 幹浩先生・尾川 直樹先生

- Information:Summer, 2019

- 特集:急性期医療の「ソノサキ」

- 特集:急性期病院を退院後に受け皿となる医療機関・介護施設

- 特集:適切な療養の場を見つける

- 特集:急性期と在宅を多職種でつなぐ

- 特集:ケーススタディ 倉敷スイートタウン 回復期・慢性期の現場に行ってみました!

- 特集:ケーススタディ 倉敷スイートタウン 一つの「まち」として機能する

- 同世代のリアリティー:地理学を学ぶ 編

- 地域医療ルポ:熊本県球磨郡相良村|緒方医院 緒方 俊一郎先生

- レジデントロード:呼吸器内科 虎澤 匡洋先生

- レジデントロード:小児科 出口 拓磨先生

- レジデントロード:病理 勝矢 脩嵩先生

- 医師の働き方を考える:若手医師も、マネジメントの視点を持って医療の本質を見てほしい

- 日本医師会の取り組み:勤務医と医師会

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:島根大学「生化学」

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- FACE to FACE:松本 千慶 × 児玉 ありす