【脳神経外科】片貝 武先生

(弘前大学大学院医学研究科 脳神経外科学講座)-(前編)

――片貝先生はなぜ脳神経外科を選ばれたのですか?

片貝(以下、片):もともと脳や神経に興味があって、脳神経外科・整形外科・精神科などに進むことを考えていました。臨床実習で「手を動かす」ところに魅力を感じ、外科系の脳神経外科と整形外科に絞りました。最終的に脳神経外科を選んだ理由は、青森県に脳卒中の患者さんが多いからです。弘前出身で、青森県の医療に貢献したいと思っていた私にとって、脳卒中を診られることは重要だと考えました。また実習中、脳卒中で運ばれてくる患者さんと家族を見ていて、「さっきまで元気だった人が突然意識を失ってそのまま亡くなることは、家族にとって非常に受け入れがたいことだ」と痛感し、何か力になりたいと考えたことも理由の一つです。

――卒業後、臨床研修はどちらの病院へ行かれましたか?

片:青森市民病院です。2年目には、必修科を回る期間を除いて、8か月間ずっと脳神経外科を回りました。比較的簡単な手術では執刀も経験できました。最初に執刀したのは、慢性硬膜下血腫の手術です。頭蓋骨に1円玉くらいの大きさの穴をあけて血を吸い出すもので、おそらくどこの施設でも、若手が最初に任される手術だと思います。

――専門研修中はどのように手技を身につけていくのですか?

片:最初は、主に硬膜の外側を扱う手術から始めます。次に、動脈瘤のクリッピングや脳腫瘍摘出手術の開閉頭を任され、徐々に脳の深い部分を扱う手技を身につけます。私の場合、慢性硬膜下血腫の手術の後は、水頭症の脳室ドレナージ術とシャント手術、頭蓋形成術を経験しました。その後、血管障害や腫瘍の手術の開閉頭を経て、浅側頭動脈―中大脳動脈バイパス術を執刀させていただきました。

先日は、クリッピング術を「できるところまで」と任せていただけましたが、途中で手間取って上級医に交代となり、非常に悔しい思いをしました。クリッピング術を交代せずにできるようになることが今年の課題です。

【脳神経外科】片貝 武先生

(弘前大学大学院医学研究科 脳神経外科学講座)-(後編)

――外傷系を診ることも多いのですか?

片:症例数は多くありませんが、しっかり対応できるよう心がけています。以前にも、柔道をしていた中学生が急性硬膜下血腫になり、瞳孔が半分開いた状態で運ばれてきたことがあり、「絶対に助ける」という強い思いで治療に当たりました。上級医も、「外傷を助けられないで何が脳外科だ」と常々おっしゃいますから。

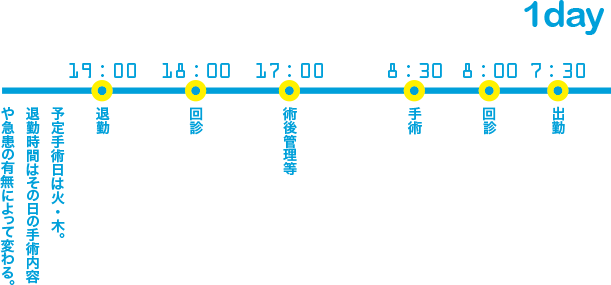

――弘前大学の医局では、週に何日手術があるのですか?

片:予定手術は週2日ですが、緊急手術も含めると、実際は週に3~4日、あるいはもっと多いときもあります。そのため、医局では3人一組で急患当番を組んでいます。だいたい月の半分は当番にあたっていますね。

――日々、どんなことを心がけて修練されていますか?

片:数をこなすだけでなく、一例一例確実に復習することが大切だと思います。予習も重要で、最悪の事態まで想定し、対策を怠らないようにしています。脳神経外科の手術では、何か起こってから「どうしよう」と考えている時間はありませんから。

――印象に残っている症例を教えてください。

片:脳腫瘍で入院していた大学生の症例です。この方は教職に内定も決まり、卒業目前という時に視力障害を発症しました。最初は眼科にかかり、その後の検査で脳幹に腫瘍が見つかったのです。腫瘍は延髄にも接していて、合併症のリスクが非常に高いものでした。術後は嚥下障害や眼球障害、発声障害などの様々な症状が出てとても辛かったと思いますが、懸命にリハビリに励み、退院していかれました。その後、1年遅れで教壇に立つことができたと聞いた時は、本当に嬉しかったです。

脳神経外科で診る患者さんの中には、どうしても後遺症が残り、寝たきりになってしまうような方も多いんです。だからこそ、ご自身で歩いて退院し、社会復帰されたこの方のことは、特に印象に残っています。

――今後の展望や目標をお聞かせください。

片:血管障害系を専門にしたいと考えています。ただ、青森県は都会に比べて脳神経外科専門医の数も少ないので、専門性を深く追求するよりは、幅広く診られる医師を目指しています。最近アメリカの学会に参加して刺激を受け、留学も考え始めましたが、将来的には青森に戻り、血管障害系の手術なら何でもできる医師になっていたいです。

| 医学部卒業 | 2014年 弘前大学医学部 卒業 | 卒後1年目 | 青森市民病院 臨床研修 | 弘前大学出身の、憧れの脳神経外科の先生が勤務されていたことから、青森市民病院を選びました。 |

| 卒後3年目 | 弘前大学大学院医学研究科 脳神経外科学講座 入局 | 専門研修を開始すると同時に、大学院にも入学しました。 |

| 卒後5年目 | 弘前大学大学院医学研究科 脳神経外科学講座 | 再来年の専門医資格取得に向けて準備中。必要な症例は、現時点でほとんど揃えることができています。 |

2014年

弘前大学医学部 卒業

2018年7月現在

弘前大学大学院医学研究科 脳神経外科学講座

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:木村 祐輔先生

- Information:Spring, 2018

- 特集:医師の仕事と診療報酬

- 特集:case study 脳梗塞の場合

- 特集:case study 大腿骨頸部骨折の場合

- 特集:教えて!中谷先生! ここが知りたい診療報酬

- 特集:column 診療報酬ってどうやって決まっているの?

- 特集:研修医・勤務医にできること

- 同世代のリアリティー:人事の仕事 編

- チーム医療のパートナー:看護師(皮膚・排泄ケア)【前編】

- レジデントロード:脳神経外科 片貝 武先生

- レジデントロード:内科 鈴木 あい先生

- レジデントロード:外科 宮﨑 佳子先生

- 日本医師会の取り組み:日本医師会雑誌

- 医師の働き方を考える:子どもたちの成長・発達と、お母さんたちの社会復帰を支援する

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学教育の展望:次の100年を見据えた東京医科大学の教育改革

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:滋賀医科大学「医療イノベーションの基礎」

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:鈴木 優子×石橋 拓真