【内科】鈴木 あい先生

(宮崎大学医学部 内科学講座 神経呼吸内分泌代謝学分野)-(前編)

――鈴木先生はなぜ内科を選ばれたのですか?

鈴木(以下、鈴):私は宮崎県小林市の出身です。小林市は医療過疎地で、私の小さい頃に市立病院の産婦人科や小児科が廃止され、その後内科も一時的に廃止されてしまって。そんな地元の事情から、学生時代は内科だけでなく小児科も視野に入れていました。また学問的には麻酔科にも惹かれていました。

最終的に内科への志望を固めたのは臨床研修の時です。例えば、パーキンソン症候群やレビー小体型認知症では、便秘や寝言などの症状が診断の鍵となることがありますが、そんな小さな症状を聴きとって診断につなげるには、非常に高い問診技術が必要です。内科の先生方は、患者さんやご家族に、全身の状態について丁寧に問診し、隠れた病気を発見・治療されていました。その姿に感銘を受けたことと、もともと患者さんと話をするのが好きだったことから、内科を選びました。

――その後先生は、神経呼吸内分泌代謝学分野に入局して、専門研修を開始されたのですね。

鈴:はい。当医局では、入局時に専門分野を決めるのですが、私は神経内科を選びました。今後、パーキンソン病などの変性疾患や認知症の患者さんが増えるに従い、神経内科の需要も高まっていくと思います。

神経内科の魅力は、他科の疾患まで含めて、全身にわたる知識を必要とされるところです。例えば、血管炎などがあり脳梗塞を疑われた患者さんが、実は膠原病だったとか、痙攣の原因が門脈大循環性脳症*だった、というように、最初は神経系の疾患が疑われたけれど、実は原疾患は全く別のところにあった、ということがよくあるんです。

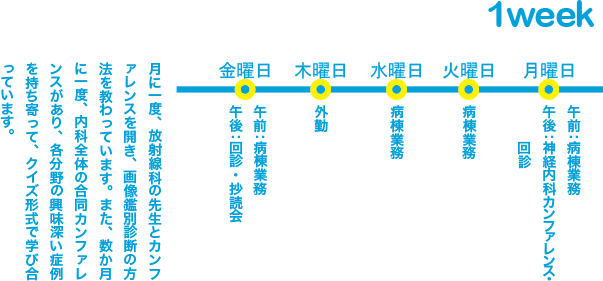

――専門研修中は、どのように経験を積むのですか?

鈴:1年目は大学病院で、色々な検査方法を身につけました。上級医の先生のやり方を、見て覚えていったという感じでしたね。髄液検査から始まり、次第に刺激伝達検査や筋生検を任されるようになりました。

2年目は市中病院に移りました。大学病院では神経難病や原因不明の意識障害を主に扱いますが、この時は、脳梗塞や痙攣の患者さんを多く診ていました。

3年目の現在は、後輩の指導もしています。最近、入局1年目の先生が、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者さんの担当になりました。ALSは、病気が進行すると、延命治療をせずに亡くなるか、動けないまま人工呼吸器をつけて生きるかの2択を迫られることになります。医師は患者さんに、病名とともに、そのことをはっきりと説明しなければなりません。でも、まだ「体の一部が動かしにくいな」という病識しかない患者さんにとって、その事実はすぐには受け入れがたいことです。私は最初、患者さんにどう説明したらいいかわからず、上の先生が説明されるところを後ろで聴いて学んでいました。現在は私が後輩に、自分の説明を聴いてもらう立場になっています。

*門脈大循環性脳症…肝機能の低下や門脈大循環シャントなどにより、本来肝臓で分解・解毒される物質が、全身循環に入って脳に毒性を及ぼすことで生じる。睡眠障害や見当識障害、羽ばたき振戦などの精神神経症状がみられる。

【内科】鈴木 あい先生

(宮崎大学医学部 内科学講座 神経呼吸内分泌代謝学分野)-(後編)

――今後の目標は何ですか?

鈴:将来的に地域に貢献できたらと考えています。そのためにはまず、神経内科専門医の資格取得が一つの目標になります。神経内科では難病を診断することが多いのですが、最終的に診断をつけられるのは神経内科専門医に限られるため、へき地で一人で診療にあたるときには、専門医の資格は必須なんです。

医局では、専門医資格を取得後に大学院に入学される先生が多いです。神経内科は原因不明の難病を診ることが多く、私も「原因を突き止めたい」と思うことがよくあります。でも原因の特定は非常に困難ですし、たとえ特定できても、治療法の確立には必ずしも結び付きません。ですから私はしばらくは、きちんと病名を診断し、できるだけ進行を食い止める技術を磨いていきたいなと思っています。

――最後に、医学生へのメッセージをお願いします。

鈴:当医局は人数が多いわけではありませんが、そのぶん特殊な検査や珍しい症例に多く関われます。各グループ間の交流も盛んで、専門分野を問わず、近くの先生に気軽に質問できます。もちろん私も、後輩や他科の先生から様々な質問を受けることがあるので、日頃からしっかり勉強するよう心がけています。

宮崎大学全体としても、産休・育休も取りやすく、働きやすい環境が整っていると思います。宮崎県は、先生も患者さんも温かい方が多いので、興味があったらぜひ宮崎に来てください。

| 医学部卒業 | 2014年 宮崎大学医学部 卒業 | |

| 卒後1年目 | 宮崎大学医学部附属病院 臨床研修 | 1年目と、2年目の最初の3か月は回り方が指定されていますが、2年目の9か月間は自由に回ることができます。大学病院以外に、市中病院も回ることができます。 |

| 卒後3年目 | 宮崎大学医学部 内科学講座 神経呼吸内分泌代謝学分野 入局 | |

| 卒後4年目 | 潤和会記念病院 内科 | この病院は臨床研修で、救急と外科、併せて5か月ほどお世話になったところだったので、「また来たんだね」と温かく迎えていただきました。 |

| 卒後5年目 | 宮崎大学医学部 内科学講座 神経呼吸内分泌代謝学分野 |

2014年 宮崎大学医学部 卒業

2018年7月現在

宮崎大学医学部 内科学講座 神経呼吸内分泌代謝学分野

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:木村 祐輔先生

- Information:Spring, 2018

- 特集:医師の仕事と診療報酬

- 特集:case study 脳梗塞の場合

- 特集:case study 大腿骨頸部骨折の場合

- 特集:教えて!中谷先生! ここが知りたい診療報酬

- 特集:column 診療報酬ってどうやって決まっているの?

- 特集:研修医・勤務医にできること

- 同世代のリアリティー:人事の仕事 編

- チーム医療のパートナー:看護師(皮膚・排泄ケア)【前編】

- レジデントロード:脳神経外科 片貝 武先生

- レジデントロード:内科 鈴木 あい先生

- レジデントロード:外科 宮﨑 佳子先生

- 日本医師会の取り組み:日本医師会雑誌

- 医師の働き方を考える:子どもたちの成長・発達と、お母さんたちの社会復帰を支援する

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学教育の展望:次の100年を見据えた東京医科大学の教育改革

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:滋賀医科大学「医療イノベーションの基礎」

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- 医学生の交流ひろば:3

- FACE to FACE:鈴木 優子×石橋 拓真