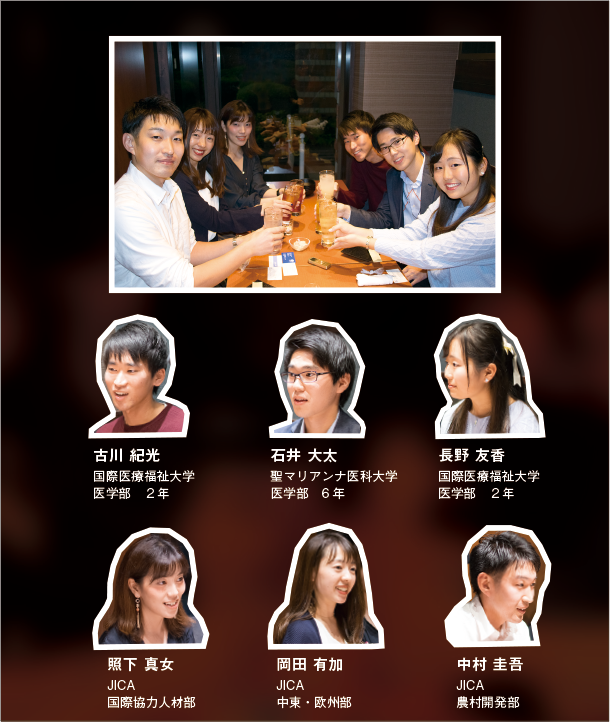

医学生×国際協力

同世代のリアリティー

国際協力 編(前編)

今回のテーマは「国際協力」

皆さんは、途上国支援に興味がありますか?日本の政府やNGO・NPOなどによる国際協力は、どのように行われているのでしょうか。今回は、JICA(国際協力機構)で働く社会人にお話を伺いました。

JICAの仕事ってどういうもの?

長野(以下、長):皆さんはJICA(国際協力機構)で働いていると伺いました。どんなお仕事をされているのですか?

照下(以下、照):JICAは、ODA(政府開発援助)を一元的に行う組織で、日本の国費で途上国支援を行っています。皆さんが「国際協力」と聞いてイメージするような、難民の支援や子どもたちの栄養改善に加え、道路や橋などのインフラ建設や、新たな産業の振興など、実に多岐にわたる活動をしています。

中村(以下、中):JICA職員の役割は、マネジメント能力や自身の専門性をもとに、途上国の「国創り」を支援するために国家・地域レベルで援助方針を策定し、具体的なプロジェクトを形成したり、外部の専門家・コンサルタント・ボランティアの方々の協力を得ながら、プロジェクトを実行していくことです。私が担当する技術協力プロジェクトでは、農業や教育、保険医療といった特定の分野の専門家を現地に派遣したり、途上国から研修員を受け入れ、実際に日本で技術や制度を学んでもらうことで、技術移転を行っています。

石井(以下、石):JICAの職員の方々は、外国に駐在したりはしないのですか?

岡田(以下、岡):入構1年目の新入職員は、研修の一環として、世界の約100か所にある在外事務所のいずれかに約3か月間配属されます。そこで、プロジェクトの最前線がどういうふうに動いているのかを見たり、専門家の方々と協働するという経験をします。

古川(以下、古):職員にはどんな方が多いですか? 文系の方が多いイメージがあります。

中:年度により変動はありますが、2018年度の新卒採用では、文系と理系の比率は7:3でした。私は農学部出身で、大学院までウシ・ヒツジなどの反芻動物を対象に繁殖分野の研究をしていました。現在の部署では幸いにもその知識を活かして仕事ができています。また近年、東南アジアの大学の研究レベルが向上してきており、日本の大学との関係構築に貢献したいと思ったことも、JICAに入った動機の一つです。

古:照下さんと岡田さんはなぜJICAを志望したのですか?

照:小さい頃読んだマザー・テレサの伝記に感銘を受け、困っている人を助ける仕事がしたいと漠然と思うようになりました。将来の夢を具体的に考えるようになった頃は、ちょうど緒方貞子さんが世界で活躍されている時代で、緒方さんへの憧れがきっかけで、いつかは国連のような国際機関で働きたいと思い、JICAに入構しました。

岡:私ももともと緒方さんに憧れ、次世代を担う若者に夢を与えられる人になりたいと思っていました。そんななか、小学5年生の時に台風の被害に遭い、1年間の避難生活を送ったんです。災害の再発を防止し、次に活かせる教訓を残す方法を考えた時、防災の役割を果たす水田の貯水効果に気が付きました。そこで中学生の時、防災的機能のみならず、地元に生息する生き物、ひいては人の命を育む水田を守るために、米の消費促進の一環として給食のご飯を地元の無農薬米にしてほしいと市長に直談判しました。また、自身でも実際に水田を作り、友人の協力や大学の先生方の支援を得ながら、地域に必要なものを考えたり、次の世代に残していく方法を考えるなかで、この行程は国際協力や難民支援に通じるものがあると感じました。そして、そういう支援ができるJICAで働きたいなと思いました。

医学生×国際協力

同世代のリアリティー

国際協力 編(後編)

JICAの良いところ

石:皆さんが思う、JICAの良いところを教えてください。

照:世界の様々な国や組織が、途上国の支援をしていますが、お金や物だけの支援に留まるような支援の形も少なくありません。その点JICAは、第一に相手国の要望を聞いて、ニーズに合わせた支援を提供するスタイルを貫いています。一方的な支援ではなく、双方向の対話を大切にしながら「国創り」の支援を行うところが、JICAの良さだと感じています。

岡:ただ病院を作る、学校を作るという支援だけでなく、それらを維持できる技術や能力もしっかり伝えていくところや、支援を通して途上国の人が自ら自国の問題解決に取り組むオーナーシップの育成に、JICAは重きを置いています。

古:すごく大切なことですね。医療機器を途上国に送ったところで、使い方がわからなかったら意味がないですから。僕も今、ザンビア・ブリッジ企画という、ザンビアのマケニ村に診療所を建設するための学生主体のプロジェクトに携わっているので、現地の方のニーズをきちんと把握する必要性はよくわかります。ですが同時に、日本人と違う感覚を持つ方々とコミュニケーションをとることの難しさも感じています。

中:その悩みは、JICAの技術協力プロジェクトとも共通するところかもしれません。

照:突然やって来たよそ者である私たちに、現地の方々もすぐに心を開いてくださるわけではありません。ですが、計画の段階から長期にわたって協議していくなかで、徐々にこちらの熱意が先方に伝わり、信頼関係が構築されると考えます。

中:最終的には現地の方々が自立して活動できることがJICAの目指すゴールだと思います。

岡:担当国と協議を繰り返すなかで、今まで見えていなかった問題に直面することもあります。視野を幅広く持ち、時には計画を定め直しながら、日々仕事に取り組んでいます。

医療に関連するプロジェクトも多い

長:JICAのプロジェクトには、医療に関するものも多いと聞きます。

照:はい。例えば、感染症対策や栄養改善、母子保健などのプロジェクトがあります。これらのプロジェクトでは、医師をはじめとした医療職が、専門家として現地に派遣されることがあります。現地のカウンターパートの一員となって、同僚たちの能力向上を支援しながら、共に課題解決を図るのです。

中:また、国際緊急援助という制度もあり、登録されている医師や看護師、薬剤師の方々は、災害が起きたときなどに日本政府を代表したチームの一員として被災国に派遣され、被災地で被災者の診療にあたるとともに、疾病の感染予防や蔓延防止に関する活動を行っています。2018年2月に台湾東部で発生した地震の際にも、JICAの指揮のもと国際緊急援助隊医療チームが活動しました。

照:日本の古くからの知見が活かされたプロジェクトもあります。例えば、皆さんおなじみの母子手帳。途上国では母子の健康管理を行えず、またお産や検診などの知識がないため、産前産後に命を落とす妊婦が少なくありません。そこで途上国で母子手帳を普及させる活動を行った結果、検診の受診率が向上したり、母子が継続的なケアを受けられるようになりました。

石:医師として国際協力に貢献できる機会があるのはとても興味深いです。ちなみに皆さんは、どんな医師と一緒に仕事をしたいと思いますか?

照:やはり、相手が何を求めているのかを一緒に考えてくれる方ですね。地域によってニーズは実に様々で、その地域に適した方法や形に落とし込んでいかないと、持続可能な形にはならないからです。

中:その意味で、日本の地方創生と途上国開発は似ているところがあります。

照:特に医療問題に関しては、少子高齢化など、日本が先行して直面している課題も多々あります。ですから、日本の課題を解決していく過程で得た知見は、将来途上国においても絶対に活かせるはずです。

石:僕は地域医療にすごく興味があるのですが、そういう視点を持ったことはなかったです。

中:日本での経験を途上国の開発につなげていくためにも、将来医師となる皆さんに専門家として参加していただくことがとても重要だと思っています。

人のために働く仕事としてこれからできること

石:JICAの方々の仕事内容や考えを知ることができ、興味深かったです。地域医療の現場で得られた知見を、途上国の医療に活かせる機会があったらとても面白そうだと感じました。

長:これまで、国際協力をしている方の講演会などに行ったことはありましたが、こういう場で、仕事についての話を聞くことができて良かったです。医師も専門家として携われると知り、国際協力が身近なものに感じられるようになりました。

中:日本は資源の乏しい国なので、他国と協力関係を築いていく必要があります。JICAは、技術のある日本人と、それを必要とする現地の方々との橋渡しをする役割があるので、ぜひ、将来皆さんの力もお貸しいただきたいなと思っています。

古:国際協力は、自分が思っていた以上に幅広いということがわかりました。今後、貢献できることがあれば積極的に関わっていきたいです。

照:医師もJICAの職員も、人のために働く仕事という点では共通していますよね。私たちの仕事について知っていただけたことは、お互いの励みになったように思います。今日はどうもありがとうございました。

この内容は、今回参加した社会人のお話に基づくものです。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:キッティポン・スィーワッタナクン先生

- Information:Winter, 2019

- [新春対談]本庶 佑(京都大学 特別教授)×横倉 義武(日本医師会 会長)

- 特集:「食べる」を支える

- 特集:バランスの良い食事を用意するために

- 特集:噛む力を維持・向上させよう

- 特集:嚥下機能をきちんと見極める

- 特集:多職種カンファレンス ~「食べる」を多角的に支援する~

- 特集:医療機関における口腔ケア ~合併症予防の視点~

- 特集:地域の人たちの健康を保つ ~保健の視点~

- NEED TO KNOW:新専門医制度のこれから

- 同世代のリアリティー:国際協力 編

- 地域医療ルポ:静岡県下田市|河井医院 河井 文健先生、河井 栄先生

- レジデントロード:泌尿器科 塩見 叡先生

- レジデントロード:血液内科 辻 紀章先生

- レジデントロード:乳腺外科 酒井 春奈先生

- 医師の働き方を考える:つらい時も、医師としての仕事が心の支えになった

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:筑波大学「医療概論Ⅲ 健康教育 アルコール指導」

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- FACE to FACE:浅沼 翼×及川 孔