新専門医制度のこれから(前編)

2018年4月にスタートした新専門医制度は、間もなく開始から一年という節目を迎えます。今回は、この新専門医制度について、今後の展望も含め、日本専門医機構理事長の寺本民生先生にお話を伺いました。

専門医機構のミッション

――まずは、なぜ専門医制度を刷新することになったのか、経緯やねらいを教えてください。

寺:以前から様々な学会で専門医資格が設けられていますが、様々な領域・専門分野の学会が独自に制度を作るため、資格取得に必要な症例数や経験年数はばらばらでした。そのため「専門医」の質はまちまちであり、一般市民はもちろん、医師同士であっても、どれほどの経験や専門性を持っているのかはわからないという状況が生じていました。こうした状況を整理し、「専門医」を国民にとってわかりやすい資格にする必要がありました。

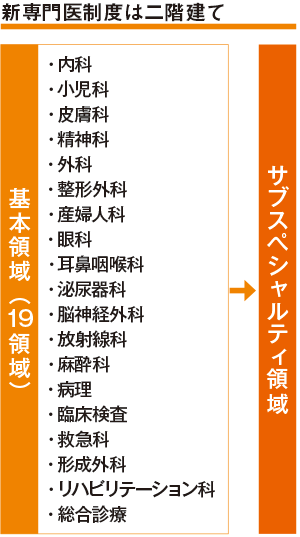

新専門医制度では、専門医を「患者から信頼される標準的な医療を提供できる医師」とし、第三者機関である日本専門医機構が認定するものと定めました。認定は二階建てとなり、一階部分にあたる内科・外科・小児科といった19の基本領域と、二階部分にあたるサブスペシャルティ領域の二段階に分けて行われることになります。

――サブスペシャルティ領域というのは、どのようなものですか?

寺:例えば内科で言えば、循環器・消化器・内分泌といった臓器別のサブスペシャルティがあります。まずは基本領域について、一定の標準的な医療を実践できる力を身につけたうえで、さらに専門分野を深めていくというイメージですね。

――日本専門医機構は、どのような役割を担うのでしょうか?

寺:私たちが担うのは、医師のプロフェッショナル・オートノミー(専門家による自律)を基盤とし、かつ国民にわかりやすい専門医制度の確立です。領域・分野によって求められる診療能力や経験も異なるなかで、ある程度は質をそろえ、国民が「専門医」を信頼できるような仕組みを作っていかなければなりません。

――新専門医制度によって都市に若手医師が集中し、地域での医師不足に拍車がかかるのではないかという意見もあります。

寺:地域医療の現場からも様々な声を頂いています。診療科や地域の偏在を防ぎ、医療提供体制への影響が出ないようにしながら、わかりやすく信頼できる専門医の仕組みを作るのは簡単なことではありません。今後も、様々な関係機関と議論しながら試行錯誤を続けることになります。

――専門医制度が新しくなることによって、臨床研修医や医学生の今後のキャリアは大きく変わるのでしょうか?

寺:多くの領域では、既に新専門医制度を見据えたプログラムが動いています。医師のキャリアがこれまでと劇的に変わることはないと考えています。むしろ、専門研修プログラムの質をきちんと評価することにより、多様な症例に触れる機会が担保されます。また、プログラムの要件としてライフイベントへの対応を決めることも必須となりますので、医師の働き方への配慮も進むことが期待されます。

――専門研修は決められた年数のプログラムに参加する「プログラム制」が基本になっていますが、どのようなねらいがあるのでしょうか?

寺:領域ごとに「目指すべき専門医」の像を設定し、そのために経験すべき症例や活動を定め、指導医のもとでしっかりと修練できるかどうかを審査しています。症例数や指導医の数に応じて、受け入れられる専攻医の数も制限されます。これによって、症例数や指導体制が不十分な環境で、満足のいく専門研修ができないという事態を防ぐことができるでしょう。

また、診療を経験する疾患に偏りが出ないように、複数の医療機関における循環型のプログラムが基本となります。ある領域の「専門医」を名乗る以上、コモンディジーズから専門性の高い疾患まで、広く経験する機会を得られるよう、プロセスが管理されるようになります。

新専門医制度のこれから(後編)

――内科や外科の場合、3年間の基本領域の専門医取得の後に、サブスペシャルティ領域の専門医を取得することになります。従来の制度よりも、希望する分野で専門医を取得するのに時間がかかってしまうのではないでしょうか?

寺:そういった理由で、内科・外科の希望者が減るのではないかという懸念もありました。そこで、できるだけサブスペシャルティ領域の専門医を早く取得できるよう、例えば外科学会では「並行研修」が導入される予定です。これによって、基本領域の研修を受けながら、同時にサブスペシャルティ領域の症例を経験することができるようになり、研修期間を短くすることが期待されます。

寺:そういった理由で、内科・外科の希望者が減るのではないかという懸念もありました。そこで、できるだけサブスペシャルティ領域の専門医を早く取得できるよう、例えば外科学会では「並行研修」が導入される予定です。これによって、基本領域の研修を受けながら、同時にサブスペシャルティ領域の症例を経験することができるようになり、研修期間を短くすることが期待されます。

─―新専門医制度がキャリアやライフプランの選択に制約を与えてしまうのではないかという危惧があります。たとえば、結婚や出産によって居住地・生活様式が変化したり、研究に専念したいと思ったりしたときに、専門研修が妨げになる可能性や、学びたい診療科や専門領域が地域にない場合なども考えられます。そうした場合の救済措置などはあるのでしょうか。

寺:まず、国民に医療を提供する仕組みが成り立つためにも、医師は最低限の義務を果たすべきであるというのが前提です。それを理解したうえで、プログラムに参加していただきたいと考えています。プログラムに参加する地域に関しても、医療機関の事情が地域ごとに異なるため、希望通りにいかないこともあり得ます。一度プログラムに入ったら、できるだけそこで完了していただくというのが今の原則ではあります。ですが、ある程度の調整は可能です。結婚や出産といったライフイベントへの対応については、プログラム制を厳格に運用するのではなく、場合によってはカリキュラム制の考え方(複数の機関で経験した症例等を合算する)を取り入れることも考えられます。

─―確立された制度が存在しないなかで、将来のキャリアを考えることに不安や難しさを感じている医学生もいるようです。

寺:将来的に制度を確立するために、現在様々な調整を行っています。若い医師や医学生が安心して自己研鑽に取り組めるよう、機構としても対応に全力を注ぐつもりです。本来であれば、新専門医制度はもっと以前からできていなければいけなかったと思います。仕組みを作っている間に、医師の偏在や少子高齢化などが以前より深刻化してしまい、それに対応するために、制度もより複雑になってしまっているということはあるでしょう。

─―最後に、医学生にメッセージをお願いします。

寺:制度についてわからないことがあれば、各学会に問い合わせるほか、当機構への質問も受け付けています。過渡期である今は、特に若手医師や医学生の皆さんから、不安や疑問も多く出てくることでしょう。そうした声こそが、新制度の改善につながります。医学生の皆さんには、積極的に声を届けてほしいと願っています。

寺本 民生先生

寺本 民生先生

日本専門医機構理事長

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:キッティポン・スィーワッタナクン先生

- Information:Winter, 2019

- [新春対談]本庶 佑(京都大学 特別教授)×横倉 義武(日本医師会 会長)

- 特集:「食べる」を支える

- 特集:バランスの良い食事を用意するために

- 特集:噛む力を維持・向上させよう

- 特集:嚥下機能をきちんと見極める

- 特集:多職種カンファレンス ~「食べる」を多角的に支援する~

- 特集:医療機関における口腔ケア ~合併症予防の視点~

- 特集:地域の人たちの健康を保つ ~保健の視点~

- NEED TO KNOW:新専門医制度のこれから

- 同世代のリアリティー:国際協力 編

- 地域医療ルポ:静岡県下田市|河井医院 河井 文健先生、河井 栄先生

- レジデントロード:泌尿器科 塩見 叡先生

- レジデントロード:血液内科 辻 紀章先生

- レジデントロード:乳腺外科 酒井 春奈先生

- 医師の働き方を考える:つらい時も、医師としての仕事が心の支えになった

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:筑波大学「医療概論Ⅲ 健康教育 アルコール指導」

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- FACE to FACE:浅沼 翼×及川 孔