【乳腺外科】酒井 春奈先生

(昭和大学病院ブレストセンター)-(前編)

――乳腺外科に進むと決めたのはいつ頃でしたか?

酒井(以下、酒):臨床研修2年目の冬です。学生の頃は長時間の手術に苦手意識があり、漠然と内科系に進もうかなと思っていました。ただ、臨床研修1年目で内科と外科をそれぞれ回るうちに、手術してスピーディーに退院につなげられる外科に魅力を感じるようになりました。そして2年目に行った外科のローテーションで、たまたま乳腺外科の先生に出会い、興味を持ったんです。

――他の診療科とも迷われましたか?

酒:はい。腎臓内科は医局の雰囲気が良く、形成外科は手技が患者さんの満足に直結するところが魅力的で、その二つと乳腺外科とでかなり迷いました。最終的に乳腺外科に決めたのは、学生の頃にがん診療をやりたいと思っていた気持ちを思い出したからです。それに、乳腺外科には乳房温存術など形成外科的な側面もあるので、その点でも良いかなと思いました。また、他の外科より女性が活躍しやすいのも魅力でした。

――専門研修に入ってからの具体的な流れについて教えてください。

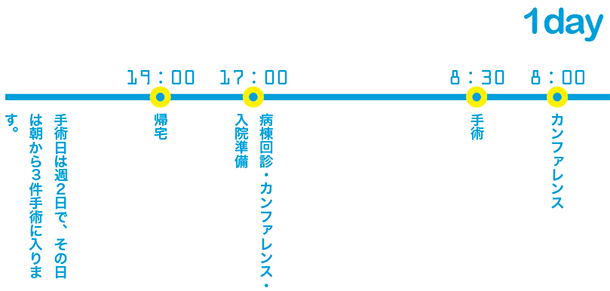

酒:乳腺外科は手術だけを行うという病院もありますが、当院の乳腺外科はブレストセンターという形をとっており、初診から診断、手術、術後のフォローまで全て行います。画像診断や針生検も自分たちで行っています。専門研修では、その一連の流れの全般に少しずつ関わっていきながら、徐々にステップアップしていきます。例えば、最初のうちは病棟管理やマンモグラフィー、手術の助手などを務め、4年目ぐらいから徐々に初診を任せてもらったり、針生検を一人で行ったり、執刀したりするようになります。

当センターでは専門医資格を持っている人が主治医になるので、私はまだ主治医を務めることはできませんが、今は初診で診た患者さんや再発の患者さんについて、主治医と相談しながら対応を任せていただいています。乳がんは経過が長いがんということもあり、一人の患者さんと向き合って、経過を追っていくことができるのは興味深いと感じています。

【乳腺外科】酒井 春奈先生

(昭和大学病院ブレストセンター)-(後編)

――乳腺外科ならではのやりがいや難しさを教えてください。

酒:5年目になり、診察から治療、術後フォローまでの流れが一通りわかるようになりましたが、経験を積めば積むほど、乳腺外科の奥の深さに気付かされます。というのも、乳がん治療はどんどんオーダーメイドの時代になってきているからです。標準治療はあるのですが、がんの種類によっては、術後に抗がん剤治療をせずホルモン剤治療だけでいい場合や、分子標的薬が適応になる場合もあるなど、治療法が非常に多様なのです。そこで当センターでは、最新の遺伝子検査を導入し、検査結果に基づいて適切な治療を提案する取り組みも行っています。

また、乳がんは他のがんと比べて患部が目に見えやすいため、心理的なストレスが大きいとも言われています。そのため、乳房を温存したいかどうか、若い方なら治療後に妊娠を希望するかどうかなど、患者さん個々人の希望に応じた対応をすることも非常に大切です。患者さんとしっかり話し合い、考え方に沿った選択肢を提示できるかどうかは、乳腺外科医の腕の見せどころだと感じています。

――最後に、医学生に向けてメッセージをお願いします。

酒:近年では著名な方が乳がんを公表することも多くなりました。それによって啓発が進んだのか、乳腺外科を受診する方や乳がん検診を希望される方も増えてきています。ですからこれからの時代、乳腺外科医はますます求められるようになると思います。

特に当センターには有名な先生方がたくさんいらっしゃることもあり、先に触れた遺伝子検査に加え、治験段階の新薬や、まだ日本に導入されていないアメリカの機器など、最新の治療を経験できます。そして、その経験を勉強会で発表したり論文を書かせてもらうなど、チャンスもたくさん頂けるので、非常に勉強になります。

また、乳腺外科は他の外科に比べて手術の時間が短く、緊急の呼び出しも少ないので、ワーク・ライフ・バランスを保ちやすい科でもあります。お子さんのいる女性医師も多いですので、外科に興味のある女子医学生や女性研修医・専攻医にはぜひ来てほしいですね。

| 医学部卒業 | 2014年 愛知医科大学医学部 卒業 | 卒後1年目 | 昭和大学病院 臨床研修 | 東京の大学病院で研修したいと考え、色々な病院を探した結果、他大出身にも開かれた雰囲気のある昭和大学病院に決めました。 |

| 卒後3~5年目 | 昭和大学病院 乳腺外科  | 当院のブレストセンターでは、手術だけでなく診断や術後フォロー、化学療法なども行うので、一人の患者さんにじっくり関わることができます。 |

2014年 愛知医科大学医学部 卒業

2019年1月現在

昭和大学病院ブレストセンター 助教

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:キッティポン・スィーワッタナクン先生

- Information:Winter, 2019

- [新春対談]本庶 佑(京都大学 特別教授)×横倉 義武(日本医師会 会長)

- 特集:「食べる」を支える

- 特集:バランスの良い食事を用意するために

- 特集:噛む力を維持・向上させよう

- 特集:嚥下機能をきちんと見極める

- 特集:多職種カンファレンス ~「食べる」を多角的に支援する~

- 特集:医療機関における口腔ケア ~合併症予防の視点~

- 特集:地域の人たちの健康を保つ ~保健の視点~

- NEED TO KNOW:新専門医制度のこれから

- 同世代のリアリティー:国際協力 編

- 地域医療ルポ:静岡県下田市|河井医院 河井 文健先生、河井 栄先生

- レジデントロード:泌尿器科 塩見 叡先生

- レジデントロード:血液内科 辻 紀章先生

- レジデントロード:乳腺外科 酒井 春奈先生

- 医師の働き方を考える:つらい時も、医師としての仕事が心の支えになった

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:筑波大学「医療概論Ⅲ 健康教育 アルコール指導」

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- FACE to FACE:浅沼 翼×及川 孔