看取りの全体像

在宅の場合を例に

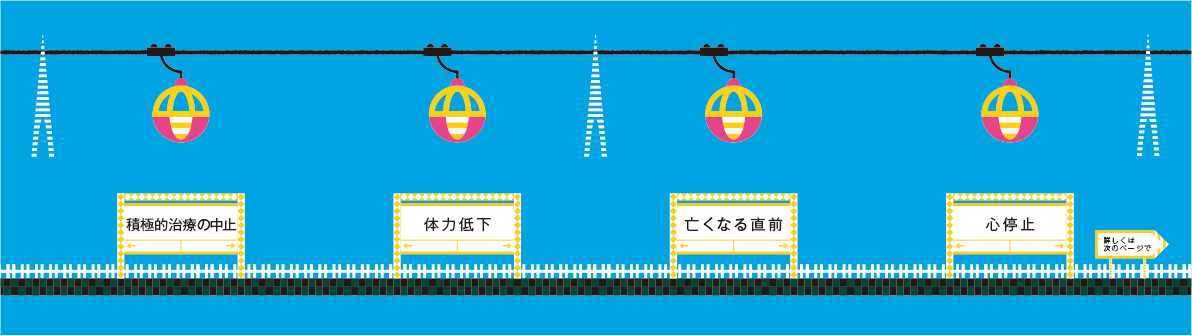

看取りまでの経過は疾患によって様々で、予後が予測できないことも少なくありません。ただし、がんに関しては知見も多く、看取りまでの経過をある程度予測できると言われています。このページでは参考書籍*をもとに、がんの看取りについての主な流れを、順を追って見ていきます。

上の図にある四つの駅は、看取りまでの転換点を示したものです。「積極的治療の中止」は、急性期病院から退院し、生活の場を整える地点で、看取りの開始地点とも言えます。「体力低下」は、療養生活が落ち着いてきた頃に突然、病状が悪化する地点です。再度急性期での治療が必要かどうかの選択を迫られる時と言ってもいいでしょう。そして「亡くなる直前」が訪れます。意思疎通が不可能になり、いつ急変してもおかしくない数日間です。そして最後に「心停止」が起こります。この四つのポイントについては、次のページで詳しく説明します。

また、下の①~⑦は、在宅で末期がんの患者さんを看取る際、患者さん本人や家族がどのような状況になり、医療者がどのような行動をすべきかを、箇条書きで示したものです。

①在宅医療準備期(~退院前日まで)

・退院カンファレンスを行う

・自宅や施設などで療養できる環境の整備を行う

![]()

②在宅医療開始期(退院当日~1週間後まで)

・自宅や施設で療養を開始する

・在宅医・訪問看護師・介護職などが関わり始める

![]()

③生活再建期(1週間~病状が変わるまで)

・患者は家で安定した生活が送れるようになる

・体調が回復する患者も多い

・医療者は患者の希望を聞き、サポートする

![]()

④病状変化期(病状が変化した日~残り3週間まで)

・突然患者の病状が変化し、体調が悪くなる

・在宅で過ごすか、病院で治療を行うかを判断する

![]()

⑤看取り前期(残り3週間~1週間)

・自力でトイレに行けなくなるなど、ADLが低下する

・せん妄が起こる

・家族の介護負担が増える

・疼痛コントロールなど、医療的処置が増える

![]()

⑥看取り後期(亡くなる1週間前~亡くなる日まで)

・患者はほぼ寝ている状態になり、意思疎通が難しくなる

・下顎呼吸が起こる

・家族は、親族などに連絡をしておく

・医療者は家族に何が起こるのかを伝え、心理的ケアを行う

![]()

⑦グリーフケア(亡くなった後)

・本人が亡くなった後の家族の悲しみをケアする

・悲しみを消化し、新たな生活を築いていく

*参考:市橋亮一・若林英樹・荒木篤(2015、中央法規出版)

『がん患者のケアマネジメント 在宅ターミナルをささえる7つのフェーズ・21の実践』

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:後藤 理英子先生

- Information:Spring, 2017

- 特集:看取りのあり方

- 特集:看取りの全体像 在宅の場合を例に

- 特集:人生の最終段階の経過

- 特集:病院で看取る

- 特集:家で看取る

- 特集:看取りを学ぶ

- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」④ これからの医科歯科連携を考える

- 同世代のリアリティー:大学職員 編

- 地域医療ルポ:秋田県横手市|山内診療所・三又へき地診療所 下田 輝一先生

- チーム医療のパートナー:看護師(手術室)

- 10年目のカルテ:皮膚科 飯沼 晋医師

- 10年目のカルテ:形成外科 佐野 仁美医師

- 10年目のカルテ:眼科 浪口 孝治医師

- 日本医師会の取り組み:日本医師会の医師賠償責任保険

- 医師の働き方を考える:患者のため、そして医療従事者のためにより良い制度を作っていきたい

- 医学教育の展望:学生の能動的な学びをサポートする

- 大学紹介:群馬大学

- 大学紹介:東京医科歯科大学

- 大学紹介:九州大学

- 大学紹介:和歌山県立医科大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- FACE to FACE:池尻 達紀×荘子 万能