皮膚症状も診られる

地域医療の担い手を育てていきたい

【皮膚科】飯沼 晋医師

(旭川医科大学 皮膚科学講座)-(前編)

皮膚科医がまず学ぶこと

――先生は学生時代から皮膚科医を目指し、臨床研修でも大学病院を選んで、皮膚科をメインに回られたそうですね。皮膚科のトレーニングは、どんなところから始まるのですか?

飯沼(以下、飯):皮膚科は、外科的な側面と内科的な側面を併せ持つ科で、どちらも少しずつ学んでいくことになります。外科的なところですと、まずは皮膚生検に始まり、良性の小さな腫瘍を取ったり、メラノーマなど悪性腫瘍の手術に助手として入って、手技を学びます。内科的なところでは、皮膚に使用する様々な外用薬の使用方法を学び、重症患者に対するステロイドの使い方や、副作用への対応などを身につけます。

――大学病院と市中病院とでは、診る症例も異なってくるのでしょうか?

飯:そうですね、ずいぶん異なります。大学病院では自己免疫性の水疱症・薬疹・悪性腫瘍などといった重症患者を診るのに対し、市中病院では褥瘡や蜂窩織炎・帯状疱疹などの一般的な疾患を診ることが多いです。一般的な疾患を中心に経験を積みたい人は、長期間市中病院に出ることもあります。

皮膚症状も診られる

地域医療の担い手を育てていきたい

【皮膚科】飯沼 晋医師

(旭川医科大学 皮膚科学講座)-(後編)

病理診断から治療まで手がける

――先生が皮膚科に惹かれたきっかけは何だったのですか?

飯:学生の頃に受けた皮膚科の講義が非常に面白かったことです。当時の教授は乾癬を専門にされていて、病理組織像を見せてくださったり、発症メカニズムなどを詳しく解説してくださいました。私は学生時代から基礎研究や病理にも関心があり、臨床も基礎研究もしっかりできるような科に行きたいと考えていたので、皮膚科に興味を持つようになりました。

――皮膚疾患は数も多いですし、その症状やメカニズムも様々で、一目見ただけでは診断がつかないことも多いですよね。

飯:そうですね。発疹などの肉眼で見える症状でも、皮膚生検を行ってみないと、何が起こっているのかわからない場合も多いです。ですから、まずは皮膚生検を行って正確な診断をつけ、それから治療をしていくというのが、一般的な診療の流れですね。

他科では病理診断を病理医に依頼することが多いと思いますが、当院の場合、皮膚科で出た組織は全て皮膚科医自身が診断するようにしています。なぜなら、皮膚疾患は病理像が非常に多様で、発疹の形と病理像をセットで見て初めて理解できることも多いからです。病理の知識をしっかり学ぶため、当院の皮膚科では週1回、病理の勉強会を行っています。自分で組織を見て病理診断をし、治療まで一貫して行うことができるところには、非常に面白みを感じています。

――皮膚科は他科に比べて外来が多く、4~5年目といった早い段階から一人で外来を回せるようにならなければいけないと聞きます。様々な病理像のある皮膚疾患に対して、その場で個別に対応していくのは、とても難易度が高いことのように思えるのですが。

飯:確かに、診断のついている入院患者さんをじっくり診ることと比べると、外来は短時間で診察・診断・治療まで行わなければなりません。とはいえ、いきなり「一人でやりなさい」と言われることはありません。ベテランの先生がいる病院に出張して手技の指導を受けたり、カンファレンスや勉強会で教わったりと、困ったら相談できる環境は用意されていますから、安心して臨床能力を身につけていくことができますよ。

臨床に結びついた基礎研究

――専門医資格を取得した後は、どのような進路がありますか?

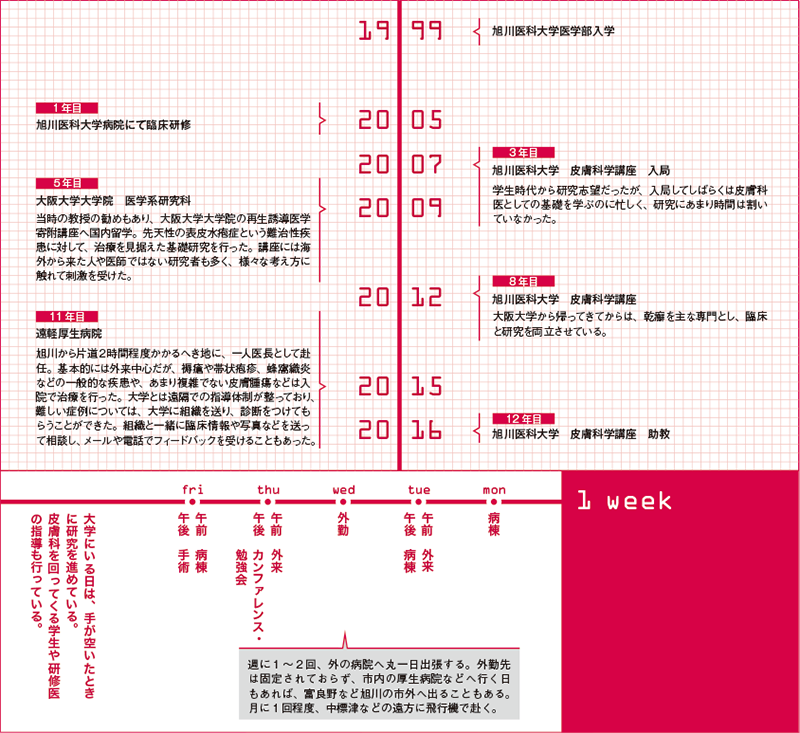

飯:当院の医局では、専門としたい分野について国内留学で勉強してきたり、研究志望であれば大学院に進学したりと、各自の興味に合わせて様々な進路を選ぶことができます。私の場合は、当時の教授の勧めもあって大阪大学に国内留学し、基礎研究の考え方や手技、研究の進め方などを学びました。皮膚科領域は臨床と研究が比較的近く、基礎研究を通じて、なぜこの疾患が起こるのかといったメカニズムが日々明らかになっています。原因不明の皮膚疾患もまだまだ多いですが、基礎研究の成果が患者さんの治療に応用されていくのがわかるのは、皮膚科の大きな魅力だと思います。

――先生は今後、どのようなキャリアをお考えですか?

飯:私くらいの歳になると開業を目指す人も増えてきますが、私は長い間大学にいることですし、今後は医局の指導や教育の柱になっていけたらなと思っています。大学に集まってくる難しい症例を、しっかり診察できる後進を育てていきたいですね。

加えて、私たちは道北の地域医療を支える大学として、総合診療医を育成していくという使命を持っています。そこで、総合診療医を目指す医師たちが、皮膚をきちんと診られるよう指導することにも力を入れていきたいです。皮膚の症状をきっかけにかかりつけ医を受診する患者さんも少なくありませんから、皮膚を診る知識や技術は必ず役に立つと思います。

2005年 旭川医科大学医学部卒業

2017年7月現在 旭川医科大学 皮膚科学講座 助教

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:後藤 理英子先生

- Information:Spring, 2017

- 特集:看取りのあり方

- 特集:看取りの全体像 在宅の場合を例に

- 特集:人生の最終段階の経過

- 特集:病院で看取る

- 特集:家で看取る

- 特集:看取りを学ぶ

- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」④ これからの医科歯科連携を考える

- 同世代のリアリティー:大学職員 編

- 地域医療ルポ:秋田県横手市|山内診療所・三又へき地診療所 下田 輝一先生

- チーム医療のパートナー:看護師(手術室)

- 10年目のカルテ:皮膚科 飯沼 晋医師

- 10年目のカルテ:形成外科 佐野 仁美医師

- 10年目のカルテ:眼科 浪口 孝治医師

- 日本医師会の取り組み:日本医師会の医師賠償責任保険

- 医師の働き方を考える:患者のため、そして医療従事者のためにより良い制度を作っていきたい

- 医学教育の展望:学生の能動的な学びをサポートする

- 大学紹介:群馬大学

- 大学紹介:東京医科歯科大学

- 大学紹介:九州大学

- 大学紹介:和歌山県立医科大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- FACE to FACE:池尻 達紀×荘子 万能