自分のセンスを活かしながら

機能を回復させより美しく治す

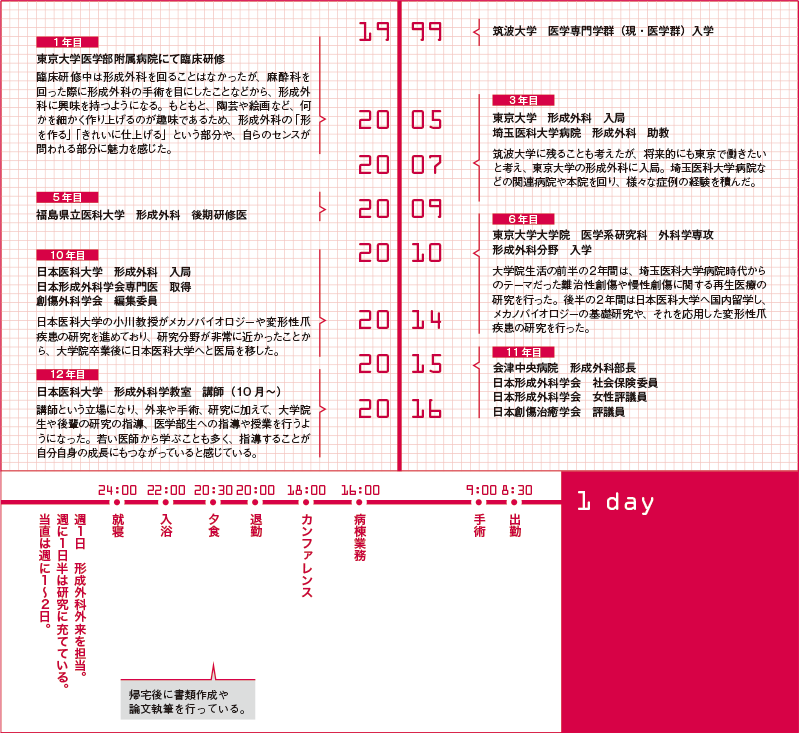

【形成外科】佐野 仁美医師

(日本医科大学 形成外科学教室)-(前編)

見た目と機能の回復を担う

――まずは、形成外科というのはどういう役割を担う診療科なのか、教えていただけますか?

佐野(以下、佐):形成外科は、体表に関して、見た目と機能を回復させる専門家です。皮膚や骨、筋肉を扱うため、皮膚科や整形外科の領域と重複する部分もありますが、形成外科の特徴は、主に「見た目と機能を回復させる」ところにあります。

――具体的にはどのような疾患を対象としているのですか?

佐:形成外科で診ることが多いのは、顔面骨骨折などの外傷や熱傷、合指・多指症、唇裂・口蓋裂などの体表の先天異常、皮膚や軟部組織の腫瘍、リンパ浮腫などですね。それに、他科から依頼を受け、腫瘍切除後の再建手術を行うことも多いです。乳がんの切除に伴う乳房再建などがそれにあたります。

機能を回復させるために、私たちは皮膚だけでなく、骨や筋肉、神経ごと移植する技術を持っています。例えば顔面神経麻痺の患者さんには、神経や筋膜・筋肉を移植して、表情運動を回復させる治療を行います。

自分のセンスを活かしながら

機能を回復させより美しく治す

【形成外科】佐野 仁美医師

(日本医科大学 形成外科学教室)-(後編)

再生医療とメカノバイオロジー

――先生のこれまでの研究についてお聞かせください。

佐:私は、創傷治療と変形性爪疾患を専門にしています。東京大学の大学院で学んだ4年間のうち最初の2年は、再生医療の知見を創傷治療にどう活かすか、ということをテーマにしていました。後半2年間は日本医科大に国内留学し、メカノバイオロジーの研究を始めました。

――メカノバイオロジーとはどういったものですか?

佐:「細胞は、体の中で様々な物理的刺激の影響を受けることで、その機能を維持している」という考え方のことです。再生医療では、細胞・細胞が育つ「足場」・成長因子の3要素を組み合わせれば組織を再生できる、と考えます。ですが、例えばそうして膝の軟骨を再生させても、薄くて弱い軟骨しかできないんですね。実は、膝の軟骨は、膝にあることで、常に重力や気圧などの物理的刺激を受けて存在している。メカノバイオロジーではその刺激に着目します。膝にかかっている圧と同じくらいの圧をかけながら細胞を培養すると、ちゃんと密度の高い軟骨が再生されてくるんです。

――2014年からは、ご所属を日本医大に移されましたね。

佐:ええ。日本医大の小川教授の専門がメカノバイオロジーだったこともあり、大学院修了後にそのまま所属を移したんです。

現在は、メカノバイオロジーを応用した変形性爪疾患の治療法を研究しています。爪は常に下から圧を受けた状態で存在していて、それでも反り返らないよう、もともと巻き込む力を持っているんです。ですから、歩き方が悪かったり、寝たきりになったりして力のバランスが崩れると、すぐに巻き爪になってしまいます。でも、下から力を加えたり、爪の巻く力を抑えたりすれば、治療・予防できる。そういう新しい治療法のデータを取り、学術的に検証しています。

「きれいに治す」にこだわる

――先生は、どのように進路を選ばれたのですか?

佐:私はもともと、「仕事一筋でやっていこう」というタイプではなく、仕事とプライベートを両立できるような科に進みたいと考えていました。臨床研修を始めると、頭で考えるより手を動かす方が自分に向いているのかな、と思うようになり、選択肢がマイナー外科系に絞られていきました。

――その中で、どうして形成外科を選ばれたのでしょうか。

佐:子供の頃から、美術がすごく好きなんです。昔は芸術の道に進むことも考えたくらいで。集中して何かを作ったり細かい作業をしたりできる点で、形成外科に惹かれましたね。

――入局後は、どのように技術を身に着けていくのですか?

佐:まずは、「きれいに治す」ことを厳しく指導されます。切り方・縫い方によって、術後の見た目が全く違ってきますから。

基本的な技術を身につけたら、1~2年のスパンで様々な病院を回ります。同じ形成外科でも、大学や病院によって「うちはケロイド」「うちは再建」と各々得意分野があるので、専門医資格取得に向け、様々な関連病院を回って症例を集めました。

――患者さんの生死に関わるというより、治療後のQOLを見据え、いかに美しく仕上げるかが重要になってきそうですね。

佐:はい、医師個人のセンスが問われるところでもあります。学会などで形成外科医が集まると、いつも数ミリ単位の縫い方で、「こう縫うのがいい」「いや、こっちの方がいい」と熱い議論が交わされます(笑)。

――昨年からは日本医大の講師になられたそうですね。

佐:はい。これまでは診療と研究を両立してきましたが、今は教育にも携わるようになりました。若い人の研究を指導していると、時に驚くほど良い結果を持ってくることがあったりして、私自身も非常に勉強になりますね。私がこの10年余りで学んできたことを、患者さんや次世代の医師、世の中にどうやってお返ししていくかが、私の次の課題だと思っています。

2005年 筑波大学 医学専門学群(現・医学群) 卒業

2017年7月現在 日本医科大学 形成外科学教室 講師

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:後藤 理英子先生

- Information:Spring, 2017

- 特集:看取りのあり方

- 特集:看取りの全体像 在宅の場合を例に

- 特集:人生の最終段階の経過

- 特集:病院で看取る

- 特集:家で看取る

- 特集:看取りを学ぶ

- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」④ これからの医科歯科連携を考える

- 同世代のリアリティー:大学職員 編

- 地域医療ルポ:秋田県横手市|山内診療所・三又へき地診療所 下田 輝一先生

- チーム医療のパートナー:看護師(手術室)

- 10年目のカルテ:皮膚科 飯沼 晋医師

- 10年目のカルテ:形成外科 佐野 仁美医師

- 10年目のカルテ:眼科 浪口 孝治医師

- 日本医師会の取り組み:日本医師会の医師賠償責任保険

- 医師の働き方を考える:患者のため、そして医療従事者のためにより良い制度を作っていきたい

- 医学教育の展望:学生の能動的な学びをサポートする

- 大学紹介:群馬大学

- 大学紹介:東京医科歯科大学

- 大学紹介:九州大学

- 大学紹介:和歌山県立医科大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- FACE to FACE:池尻 達紀×荘子 万能