医学教育の展望:

学生の能動的な学びをサポートする(前編)

2023年より、米国医師免許試験(USMLE)を受験するためには、アメリカ医科大学協会か世界医学教育連盟の基準による認証を受けた医学部の卒業が条件になる(いわゆる「2023年問題」)。これを受けて、わが国の医学教育は大きな変革の時を迎えている。

今回は、日本の医学教育の現在のトレンドとそのねらい、今後の課題について、国内唯一の医学教育共同利用拠点である岐阜大学医学教育開発研究センターの藤崎和彦先生にお話を伺った。

「アウトカム基盤型教育」がトレンドに

医師に求められる医学的知識は増え続けており、医学部での卒前教育で必要な知識を網羅することはもはや現実的ではない。それゆえ、新しい知識や技術を能動的に吸収し、次々に現れる新しい問題を解決する能力と習慣を早くから身につけることが重要視されるようになってきた。こうした議論は20世紀後半から活発になされており、講義中心の受動的な学習を見直す動きが徐々に進んでいる。

その流れの中で、世界の医学教育のトレンドとなっているのが、アウトカム基盤型教育(Outcome-Based Education,OBE)だ。現在、日本の教育機関においても、国際基準に準拠するべくOBEの導入が進められている。

「日本の医学教育においては、コア・カリキュラム等の形で『何を教えるか』を設定し、定期試験等によって『何を覚えているか』を評価する教育が行われてきました。一方OBEでは、教育機関はまず『どういう医師を育てるか』というアウトカムを設定し、その目標を達成できるような教育を設計することになります。」

OBEの導入・実践のためには、教員・学生側双方が「目指す医師像」を意識する必要がある。しかし大学入試は「与えられた問題で高得点を取る」ことが目的とされており、それを突破するために受験勉強に邁進してきた学生が、医学部に入った途端に「目指す医師像」を意識し、主体的に学ぶように言われても、なかなか難しいかもしれない。学習に対する主体性は、言われればできるようなものではなく、学習者の動機に適切に働きかけることによって、徐々に高まっていくものではないだろうか。

「医学部の教育は、今後、学生のモチベーションを高め、『こんな医師になりたい』というアウトカムの達成を助けるものに変わっていく必要があります。

学生がアウトカムを意識するための手段の一つとして、Early Exposureが挙げられます。低学年のうちから、様々な形で医療の現場に出て、実際に働いている医師の姿を見たり、病院の外で、自分たちが将来医師としてかかわる患者さんたちが日ごろどのように暮らしているのかを知る。医療の現場で起きていることと、自分が医学部で学んでいることとの連続性を感じることが、学習者のモチベーションにつながるでしょう。」

医学教育の展望:

学生の能動的な学びをサポートする(後編)

学習者の動機に働きかける

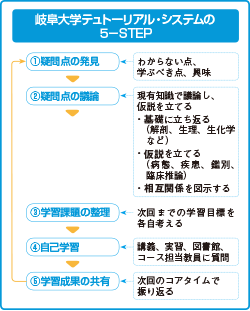

岐阜大学医学教育開発研究センターホームページをもとに作成

岐阜大学医学教育開発研究センターホームページをもとに作成能動的な学習のための手法としては、PBL(Problem Based Learning)チュートリアル教育も注目されており、導入している大学も多い。PBLチュートリアル教育では、提示された事例から問題を設定し、解決方法を探る問題発見・解決と、チューターの助言のもと少人数のグループ討論で学習を深めていく過程を同時に行う。岐阜大でも、1995年からこのシステムを導入してきたという。

「具体的には、毎週月・木曜日の1時間目のコアタイムで、症例シナリオを提示することからスタートします。コアタイムでは、各自がシナリオから疑問点を発見し、グループで議論し、学習課題を整理します。その後自己学習の時間で教科書や論文を読み、次回のコアタイムで学習成果を共有します。この繰り返しが岐阜大の『PBLテュトーリアル・システム』(図)です。このとき教員は知識を直接与えるのではなく、学生が自分の力で必要な知識を獲得することができるように、問題解決のプロセスをサポートする黒子役に徹します。本学では、2~4年次に学ぶ全ての専門科目がこの形式になっており、学生の主体的な学びをサポートしています。」

講義と試験の繰り返しだった4年次までの学習プロセスにPBLを導入することは、一定の効果を生んでいるようだ。藤崎先生は、今後は臨床実習等においても、学生が使命と役割を持ち、主体的に参加できるような仕組みを作っていく必要があると指摘する。

「臨床実習は、科によっては見学が中心になってしまうのが現状ですが、指導者が使命や役割を伝え、学生の主体性を引き出すようなアプローチができるといいですよね。そのためには教員側の意識の変革も必要だと考えています。教育する側にも余裕がなかったり、動機づけがうまくいっていなかったりすることもあります。海外の臨床教育の現場を見学に行くと、教育者のモチベーションが上がるんですけどね。見学に行く時間を作るのも簡単ではありませんが、そうやって教育する側の動機づけをしていくことも、国内唯一の医学教育の共同利用施設としての使命かと思います。」

医学生も医学教育を自分ごととして考えよう

最後に、医学生へのメッセージをお願いした。

「私が大学院に入学した時に、医学教育学を学びたいと言ったら、変わり者扱いされました。しかし今は2023年問題などもあり、医学教育の重要性の認識は深まりつつあると思います。

各大学で、医学教育のカリキュラム等について、学生と教員が意見交換する機会も設けられているはずです。そういう機会を活かし、自分たちの学習をよりモチベーションの高まるものにしてもらいたいと思います。医学教育学会等に足を運べば、様々な取り組みや実践の話も聞けます。関心がある方はぜひ参加してみてください。」

(岐阜大学 医学教育開発研究センター センター長・教授)

北海道大学医学部医学科卒業。大阪大学大学院医学系研究科博士課程単位取得退学。専門は医学教育・医療行動科学・医学概論。2005年より現職。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:後藤 理英子先生

- Information:Spring, 2017

- 特集:看取りのあり方

- 特集:看取りの全体像 在宅の場合を例に

- 特集:人生の最終段階の経過

- 特集:病院で看取る

- 特集:家で看取る

- 特集:看取りを学ぶ

- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」④ これからの医科歯科連携を考える

- 同世代のリアリティー:大学職員 編

- 地域医療ルポ:秋田県横手市|山内診療所・三又へき地診療所 下田 輝一先生

- チーム医療のパートナー:看護師(手術室)

- 10年目のカルテ:皮膚科 飯沼 晋医師

- 10年目のカルテ:形成外科 佐野 仁美医師

- 10年目のカルテ:眼科 浪口 孝治医師

- 日本医師会の取り組み:日本医師会の医師賠償責任保険

- 医師の働き方を考える:患者のため、そして医療従事者のためにより良い制度を作っていきたい

- 医学教育の展望:学生の能動的な学びをサポートする

- 大学紹介:群馬大学

- 大学紹介:東京医科歯科大学

- 大学紹介:九州大学

- 大学紹介:和歌山県立医科大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- FACE to FACE:池尻 達紀×荘子 万能