QOLに直結する患者さんの

“Quality of Vision”を守り、向上させる

【眼科】浪口 孝治医師

(愛媛大学医学部 眼科学教室)-(前編)

Quality of Vision

――先生のご専門と現在のお仕事について教えてください。

浪口(以下、浪):現在私は、大学病院で緑内障を主に診ています。緑内障を専門とする勤務医は県内では数少ないので、難しい手術が必要な緑内障の患者さんは大学病院に集中することになります。

若い方々には想像できないかもしれませんが、緑内障は今や日本における失明原因の第1位です。自覚症状に乏しく、気がついた時には深刻な状態になっていることも多いので、早期発見・早期治療を促す公衆衛生的な関わりも重要です。日本緑内障学会では、「緑内障週間」に建物を緑色にライトアップするなど、啓発活動にも力を入れているんですよ。

人間にとって眼から得る情報は、非常に大きなウェイトを占めており、重大な視力低下や視野狭窄は、QOLを著しく低下させます。私たちはよくQOLをもじってQOV(Quality of Vision)というのですが、眼科では手術によって患者さんのQOV、そしてQOLが劇的に向上することも多い。手術前は車椅子を使っていた患者さんが、手術後に自分の足で帰っていったり、次にお会いした時にお化粧をしていらしたりする姿を見ると、すごく嬉しいですね。

QOLに直結する患者さんの

“Quality of Vision”を守り、向上させる

【眼科】浪口 孝治医師

(愛媛大学医学部 眼科学教室)-(後編)

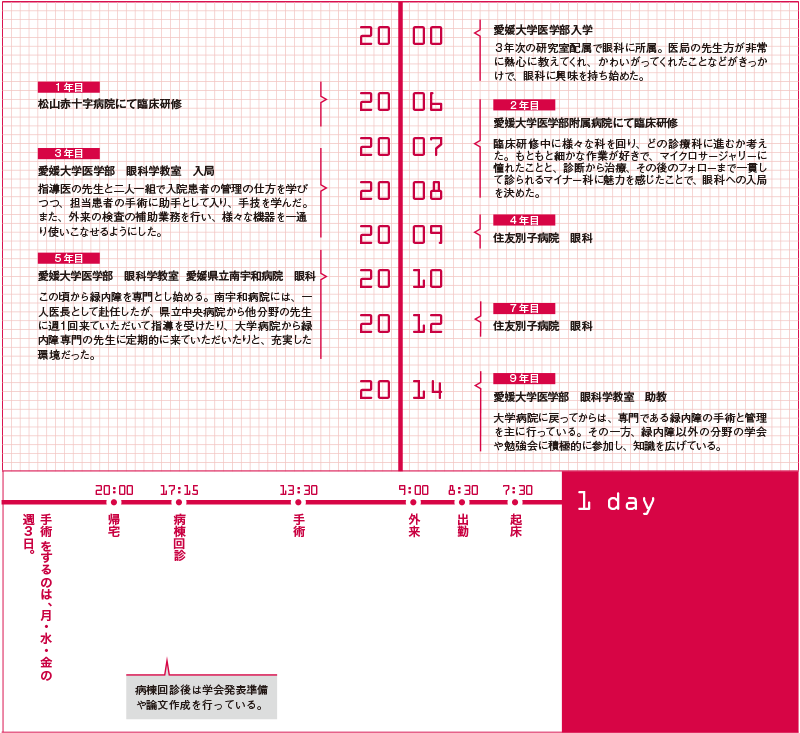

眼科医としての成長の過程

――眼科に入局後は、どのような経験を積んでいくのですか?

浪:まずは入院患者さんの担当から始めます。新しく患者さんが入院するための事前サマリーの準備や手術の申し込み、入院管理をします。例えば白内障の患者さんだと3~4日で退院になるので、入れ替わりが多くかなり忙しいです。また、外来の検査の補助も重要な仕事です。眼科では、視力検査・眼圧測定・眼底写真の撮影等、ほとんどの検査を自分たちで行います。機械の種類がとても多いので、覚えるまではなかなか大変です。

――手術の手技は、どのように身につけてこられましたか?

浪:眼科の手術は顕微鏡下で、執刀医が顕微鏡のメインカメラを使い、助手が側視鏡から止血等の補助に入るような形で行います。執刀医の視野はモニターに全て映っていますから、それを見て勉強させていただいたり、助手として手術に入ったりして、部分的な縫合から始めて、少しずつできる範囲を増やしていきます。私の場合、最初に執刀医として手術を行ったのは入局1年目、大学病院での手術でした。最初の数件は上司の管理下で手術に入りました。

――その後、中核病院に出られたんですね。

浪:はい。入局2年目から勤務していた住友別子病院では、外来で診た自分の患者さんの手術をするようになりました。かなり手術件数が多い病院だったので、そこで技術が身についたなという実感があります。

当院の医局では、入局後1~2年は大学で基礎的なことを学び、3年目ぐらいからは地域の中核病院でたくさんの経験を積んで、技術を定着させることが多いです。そうして白内障などの一般的な症例・手術を外の病院で学んだ後、徐々に自分の専門を深めていくことになります。

色々な科を見て選択を

――「需要に対して、眼科医の数が多い」というような話を聞いたことがありますが、実際のところはどうなのでしょうか。

浪:そんなことはないと思いますよ。眼科の入局者数は減少傾向ですし、勤務医としてある程度難しい疾患を診る眼科医の数は、全国的にも不足しているように思います。高齢化によって眼科の患者さんも増えており、眼科の勤務医のニーズは増えているというのが、私の実感です。

――先生ご自身が眼科を意識したきっかけは何でしたか?

浪:学生時代の研究室配属で非常に熱心に教えていただいたことですね。もともと細かい作業が好きで、手術ができる科がいいなと思っていたんです。特にマイクロサージャリーには憧れがありました。また、眼科は診断から治療、その後のフォローも自分一人で行える点も魅力的でした。

でも、実際に眼科を選ぶまでには、葛藤もありました。医学部には「命に関わる仕事をするんだ」と意識して入ってくる人が多いのではないかと思いますが、眼科は人の命に直接関わる科ではありません。決断するぎりぎりまで同級生や他の先生とも色々話しましたね。最終的には、どの科であろうとスペシャリストになるという点では変わらない、という考え方のもとに眼科を選択しました。

――診療科選びに迷う学生には、どんな声をかけますか?

浪:眼科に限った話ではありませんが、色々な診療科を実際に見て、自分が良いと思うところを選べばいいと思いますよ。私はスーパーローテーションで様々な科を回ったので、納得して決めることができました。他科を回らずに眼科に入っていたら、もっと悩むことがあったかもしれませんね。どの科も患者さんのQOLの向上を目指している点では同じですし、我々眼科医もそのために頑張っているということは、学生や研修生に必ず伝えるようにしています。

2006年 愛媛大学医学部卒業

2017年7月現在 愛媛大学医学部 眼科学教室 助教

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:後藤 理英子先生

- Information:Spring, 2017

- 特集:看取りのあり方

- 特集:看取りの全体像 在宅の場合を例に

- 特集:人生の最終段階の経過

- 特集:病院で看取る

- 特集:家で看取る

- 特集:看取りを学ぶ

- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」④ これからの医科歯科連携を考える

- 同世代のリアリティー:大学職員 編

- 地域医療ルポ:秋田県横手市|山内診療所・三又へき地診療所 下田 輝一先生

- チーム医療のパートナー:看護師(手術室)

- 10年目のカルテ:皮膚科 飯沼 晋医師

- 10年目のカルテ:形成外科 佐野 仁美医師

- 10年目のカルテ:眼科 浪口 孝治医師

- 日本医師会の取り組み:日本医師会の医師賠償責任保険

- 医師の働き方を考える:患者のため、そして医療従事者のためにより良い制度を作っていきたい

- 医学教育の展望:学生の能動的な学びをサポートする

- 大学紹介:群馬大学

- 大学紹介:東京医科歯科大学

- 大学紹介:九州大学

- 大学紹介:和歌山県立医科大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- FACE to FACE:池尻 達紀×荘子 万能