様々な場面における保健活動の実際(前編)

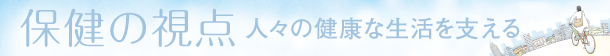

「健康寿命」は、一般に「ある健康状態で生活することが期待される平均期間」を指すとされています。健康日本21(第二次)*では、「日常生活に制限がない期間」の延伸を達成目標に掲げているため、右に示す値も「日常生活に制限がないこと」に関する質問を指標として、統計データをもとに計算されたものです。最近よく使われる「健康寿命」という言葉ですが、様々な定義があり、どの指標を使って計算するかによって異なる値になることを、保健指導を“掌る”専門職としては意識しておきたいものです。

「健康寿命」は、一般に「ある健康状態で生活することが期待される平均期間」を指すとされています。健康日本21(第二次)*では、「日常生活に制限がない期間」の延伸を達成目標に掲げているため、右に示す値も「日常生活に制限がないこと」に関する質問を指標として、統計データをもとに計算されたものです。最近よく使われる「健康寿命」という言葉ですが、様々な定義があり、どの指標を使って計算するかによって異なる値になることを、保健指導を“掌る”専門職としては意識しておきたいものです。

健康寿命の指標化に関する研究-健康日本21(第二次)等の健康寿命の検討-(平成27年度分担研究報告書)、平成25年簡易生命表より作成

生まれる前から一生続く健康の支援

健康を支える保健活動は、私たちが生まれる前から始まっています。妊娠した母親に自治体から「母子健康手帳」が交付され、妊婦健診などの記録が書き込まれていきます。生まれてからも、予防接種の履歴、乳幼児期の健診、発育・発達の状況などが記録されます。このような関わりによって、私たちは多くの感染症に対する免疫を獲得し、必要に応じて医療的な介入を受けられているのです。

学校に通うようになると、今度は「学校保健」のお世話になります。手洗いやうがいを指導され、定期的に健康診断や予防接種を受けられるのも、学校において保健活動を行うことが法律で定められているからです。薬物乱用防止や性に関する教育も、学校保健の一環です。学校の保健室といえば「具合が悪くなったら行くところ」というイメージかもしれませんが、実は健康づくりや予防など、多くの役割を担っているのです。

学校を出て就職すると、職場における健康の支援、すなわち「産業保健」が始まります。雇用主には、従業員の健康を守るために、健康診断を受けさせること、産業医を置いて健康管理や事故防止、健康増進に取り組むことなどが義務付けられています。当然、皆さんの将来の姿である勤務医の身体と心の健康も、産業保健の枠組みの中で守られなければなりません。

農業や自営業を営む人、専業主婦や無職の人、仕事をリタイアした人など、学校や職場の保健活動でカバーできない人を中心に、地域に住む全ての人の健康を支えるのが「地域保健」です。自治体が中心となって、様々な健診や健康づくりの活動、健康講座などを通した情報提供、介護予防の取り組みなどが行われています。

これらの保健活動は、自治体や保健所が中心になって推進しています。しかし、実際の活動には多くの医師の力が必要であり、学校医・産業医の紹介、乳幼児健診や市民向けの健診の受け入れなどを、地域の医師会がコーディネートしています。医師会は、保健活動の担い手として重要な役割を果たしているのです。

*健康日本21…健康増進法に基づき、国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向や具体的な計画などを定めたもの。

様々な場面における保健活動の実際(後編)

職場における健康づくりの取り組み・雇用主の責任のもとに、主に産業医や保健師などが関わっている | 地域における健康づくりの取り組み・保健所・自治体・医師会・住民組織などが関わっている |

健康に関する2つの「差」を埋める

このような保健活動の充実と医療の進歩によって、日本人の平均寿命は延び続けてきました。しかし、前ページのグラフに示したように、「健康寿命」は平均寿命に比べて約10年短くなっています。「健康な生活を保つ」取り組みをしてきたはずなのに、「健康ではない状態で生きている」期間が長くなってしまっているのです。そこで、国の保健政策の方向性を定める健康日本21(第二次)では、健康増進や予防だけでなく、病気の早期発見・早期介入による重症化の予防や介護予防などの取り組みに力を入れ、健康寿命の延びを平均寿命の延びよりも大きくするという目標が掲げられました。

そしてもう一つ、地域や社会経済状況の違いによって、健康に格差が生じていることも課題として注目されています。文化の差、食生活の差、経済力の差、様々な違いによって、一人ひとりが「健康な生活を保つ」ことをあきらめなくて良いよう、保健の仕組みの中で支援していくことが求められています。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:大久保 ゆかり先生

- Information:Autumn, 2016

- 特集:保健の視点 人々の健康な生活を支える

- 特集:様々な場面における保健活動の実際

- 特集:地域における健康づくりの取り組み

- 特集:職場における健康づくりの取り組み

- 特集:誰もが自分の健康を主体的に獲得できる世の中へ

- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」① 口腔疾患の全身状態への影響

- 同世代のリアリティー:文系研究者 編

- NEED TO KNOW:山形県寒河江市「無事かえる」支援事業の取り組み

- 地域医療ルポ:熊本県熊本市|おがた小児科・内科医院 緒方 健一先生

- 10年目のカルテ:泌尿器科 眞砂 俊彦医師

- 10年目のカルテ:腎臓内科 岩永 みずき医師

- 10年目のカルテ:腎移植外科 岡田 学医師

- 医師の働き方を考える:医師の多様な働き方を受け入れる公衆衛生という職場

- 医学教育の展望:住民・行政と共に地域の未来を考える

- 医師会の取り組み:平成28年熊本地震におけるJMATの活動

- 大学紹介:金沢大学

- 大学紹介:東京女子医科大学

- 大学紹介:滋賀医科大学

- 大学紹介:長崎大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 第4回医学生・日本医師会役員交流会 開催報告

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- FACE to FACE:廣瀬 正明×榛原 梓園