患者さんの

自己実現のお手伝いをする

【腎移植外科】岡田 学医師

(名古屋第二赤十字病院 腎臓病総合医療センター

移植外科・内分泌外科)-(前編)

腎移植の2つの方法

――腎移植はなぜ必要で、どんなときに行うのでしょうか。

岡田(以下、岡):腎臓は一度機能が低下してしまうと、良くなることはほとんどありません。腎機能が一定以上低下した方は、人工透析か腎移植を行わなければ生命を維持できないのです。

腎移植をする場合、健康な近親者が腎臓を提供する生体腎移植と、脳死状態または心停止した方の腎臓を移植する献腎移植の二つの方法があります。現在日本では、年間約1600例の腎移植が行われていますが、献腎移植はその内の1割以下です。

――移植手術はどのように行われるのでしょうか。

岡:生体腎移植の場合、一人の医師が摘出・移植の両方の手術を行う施設もありますが、当院では摘出チームと移植チームに分かれています。移植チームはレシピエントの体に腎臓が入るスペースを作って、血管や尿管をつなげられるように準備をしておき、そこに摘出チームが取り出した腎臓を移植します。

生体腎移植においては、移植した腎臓がちゃんと生着することはもちろん、ドナーの安全の確保も非常に重要になります。ドナーには術前検査・麻酔・摘出に伴う直接的・短期的リスクや、腎臓が一つになることによる長期的なリスクを説明したうえで、ご自身の意思で提供を決めていただきます。手術後は、レシピエントだけでなく、ドナーの方にも定期的に通院していただく必要があります。

――献腎移植の場合は、どのような流れになるのでしょうか?

岡:献腎移植を希望する患者さんは、あらかじめ「日本臓器移植ネットワーク」への登録が必要です。脳死下臓器提供による献腎移植の場合、移植を受けられることが決まると、患者さんも私たち医療チームも急ピッチで準備を進めます。摘出チームは丸1日も経たないうちに、ドナーの方がいらっしゃる病院へ、全国どこへでも向かいます。提供していただいた腎臓は、摘出チームがクーラーボックスで大切に運び、移植チームがすぐにレシピエントに移植します。通常業務を行うなかでの緊急対応になるので、大変な仕事ではあります。

患者さんの

自己実現のお手伝いをする

【腎移植外科】岡田 学医師

(名古屋第二赤十字病院 腎臓病総合医療センター

移植外科・内分泌外科)-(後編)

術前・術後の管理が要となる

――移植手術そのものも、高度な技術を要するのでしょうか。

岡:血管の状態が悪い方など、難しい手術になることもありますが、手術自体のリスクが高いわけではありません。むしろ、生体腎移植の場合、ドナーの方に万一のことがないよう、術前と術後の管理にはとても気を遣っています。提供に耐えうる全身状態なのかといった、内科的な観点での評価も大切です。

レシピエント側では、手術の前の週から免疫抑制剤の投与を開始し、手術後約4週間は、毎日のように検査を行います。近年は急性拒絶反応で移植がうまくいかないことは少なくなっていますが、それは緻密な周術期管理の賜物といえるでしょう。

様々な条件によって異なりますが、移植した腎臓は、およそ15年は機能します。その間定期的に外来でフォローしますので、患者さんとのお付き合いはとても長いものになります。

腎移植外科に進んだ理由

――先生は、こちらの病院で臨床研修を受け、そのまま入職されているんですね。

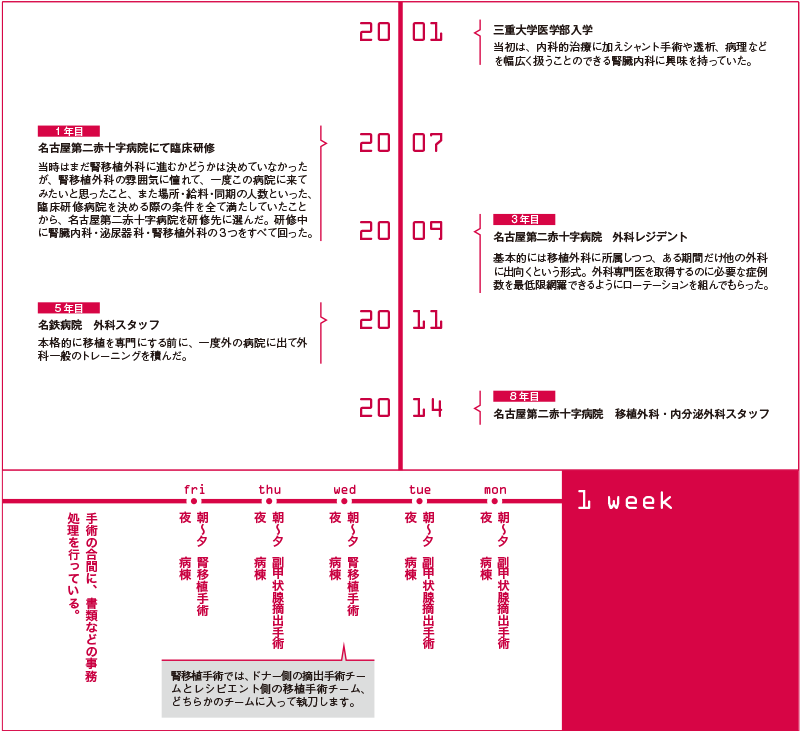

岡:学生時代、ポリクリを通じて腎臓内科に興味を持つようになりました。腎臓という臓器に特化しているように見えて、内科的治療、シャント手術、透析と実は多くのことができる点が魅力的でした。

その後、泌尿器科を回った時に腎移植に興味を持ち、指導医の先生から、名古屋第二赤十字病院が腎移植の分野でトップクラスであると聞いたのです。実家に近かったこともあり、マッチング前に当院を訪ね、移植手術を見学しました。学生だったので、手術を見た経験自体があまりなかったということもありますが、「取り出された腎臓がもう一回つながって生き返る」ということに強いインパクトを受けました。しかも、そんなすごいことをしているのに、手術されている先生方は柔らかい感じがしたのも印象的でした。手はもちろんしっかり動かしつつ、一方で穏やかに会話しながら手術されている。それまで外科に対して抱いていた、ちょっと怖そうなイメージとは正反対で、憧れを感じました。

「もらう人」と「あげる人」

――腎移植医としてやりがいを感じるのはどんなときですか?

岡:腎移植をすると、患者さんが劇的に元気になるんです。その姿を見ると、本当によかったと思います。透析だと、どうしても生活に制限が生じてしまう部分もあるので、腎移植によって患者さん自身の「こういう人生を歩みたい」という大きな思いをかなえる手助けができているのかなと感じています。

また、腎臓をもらう・あげるというところに、人の大きな感情の絆みたいなものがあると感じるんです。もらう人とあげる人に、それぞれのストーリーがある。両者がいるからこそ成り立つところが、他の外科とちょっと違うのかもしれませんね。

2001年 三重大学医学部卒業

2016年10月現在 名古屋第二赤十字病院 腎臓病総合医療センター 移植外科・内分泌外科

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:大久保 ゆかり先生

- Information:Autumn, 2016

- 特集:保健の視点 人々の健康な生活を支える

- 特集:様々な場面における保健活動の実際

- 特集:地域における健康づくりの取り組み

- 特集:職場における健康づくりの取り組み

- 特集:誰もが自分の健康を主体的に獲得できる世の中へ

- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」① 口腔疾患の全身状態への影響

- 同世代のリアリティー:文系研究者 編

- NEED TO KNOW:山形県寒河江市「無事かえる」支援事業の取り組み

- 地域医療ルポ:熊本県熊本市|おがた小児科・内科医院 緒方 健一先生

- 10年目のカルテ:泌尿器科 眞砂 俊彦医師

- 10年目のカルテ:腎臓内科 岩永 みずき医師

- 10年目のカルテ:腎移植外科 岡田 学医師

- 医師の働き方を考える:医師の多様な働き方を受け入れる公衆衛生という職場

- 医学教育の展望:住民・行政と共に地域の未来を考える

- 医師会の取り組み:平成28年熊本地震におけるJMATの活動

- 大学紹介:金沢大学

- 大学紹介:東京女子医科大学

- 大学紹介:滋賀医科大学

- 大学紹介:長崎大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 第4回医学生・日本医師会役員交流会 開催報告

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- FACE to FACE:廣瀬 正明×榛原 梓園