医学教育の展望

住民・行政と共に地域の未来を考える

(前編)

住民・行政・医療者が参加する南宗谷地域医療研究会

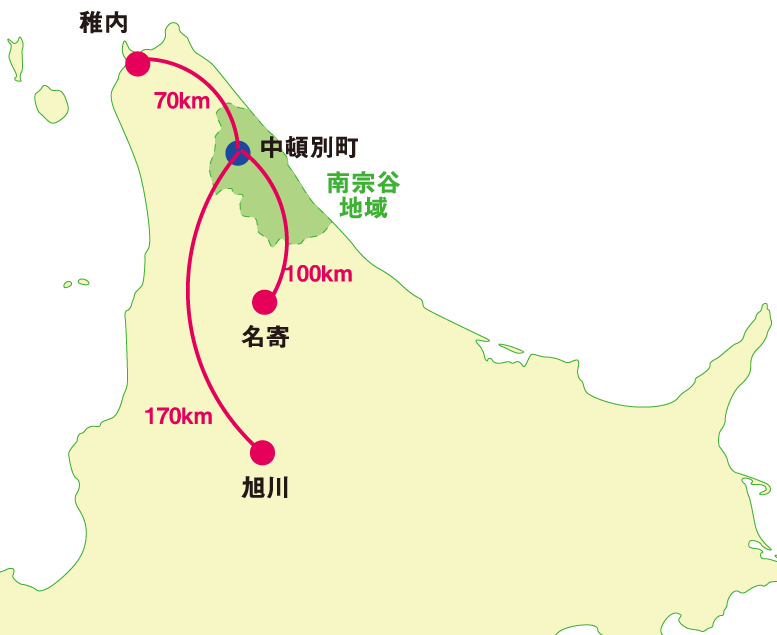

道北の中心都市、旭川から車で約3時間。浜頓別町・中頓別町・枝幸町の3町から成る南宗谷地域は、香川県と同程度という広大な面積に、人口は1万6000人、常勤医はたった6人という過疎地域だ。稚内や名寄といった地方都市へも遠く、患者を二次救急医療機関に搬送するのにも2時間近くかかるため、地域内にある程度完結した医療体制を整備することが不可欠だ(図)。

そんな南宗谷の医療のあり方について考える研究会が、平成27年から始まっている。地域の住民・行政に加え、医療者や医療系の学生が関わって、旭川医大の協力のもと行われる「南宗谷地域医療研究会」である。この研究会のコーディネーターを務めるのが、自身も中頓別町出身という住友和弘先生だ。

病院長時代の経験から、地域づくりの重要性を実感

住友先生は、平成16年から6年間、中頓別町の公立病院で院長を務めた。赴任した当時、病院はひどい赤字経営で、必要な医療機器の購入や買い替えもままならない状況だった。

住友先生は、平成16年から6年間、中頓別町の公立病院で院長を務めた。赴任した当時、病院はひどい赤字経営で、必要な医療機器の購入や買い替えもままならない状況だった。

「看護師不足も深刻で、一人でも辞めれば夜勤が組めない。そんな状況のため、住民からも『田舎の病院はダメだ』と敬遠されていました。」

病院の信頼を取り戻し、安定した経営を続けていくためにはどうしたらいいか――。住友先生がまず始めたのが、住民や行政を巻き込み、「町としてこの病院をどうしたいか」についての共通認識を形成することだった。

「町のありたい姿(ビジョン)を達成するための課題を発見し、医療機関・行政・住民の間で役割分担をはっきりさせる。自分のところに振られた課題は、各々が責任を持って解決するよう投げかけました。

医療者として私が取り組んだのは、医療の質の向上に努め、住民にアピールすることでした。田舎でも他と遜色ない医療を提供でき、そこで働く医療者も成長できる、いわゆる『ブランド病院』化を目指したのです。明確な経営方針を打ち立て、必要な医療機器を買い揃える。職員には学会発表や資格取得の機会を提供します。また、レセプトを分析して、この地域でニーズの高い診療分野をあぶり出すこともしました。私の専門は循環器ですが、神経内科や整形外科など、自分の専門外でニーズの高い分野については、大学に依頼して診療支援してもらうようにしたのです。

住民の啓発にも力を入れました。行政に協力を仰ぎ、コンビニ受診を控えるよう呼びかけたり、健康づくり推進のためのイベントを開催したりしました。高血圧の方を対象とした森林ウォーキングは特に好評でしたね。」

これらの取り組みの結果、受診率は上がり、患者満足度も向上。病院のブランド化は成功したかに見えた。しかし、院長就任3年目の平成18年、中頓別町が財政破綻の一歩手前である「早期財政健全化団体」に指定されてしまう。町の緊縮財政の煽りを受け、教育や設備拡充の予算が組めなくなったことで、住友先生のプランは頓挫した。

「この時私は、地域医療を成り立たせるためには、地域全体が元気でいなければならないということを痛感しました。医師は医療のことだけを考えるのではなく、地域をよく知り、地域づくりに積極的に関わっていかなければならないのです。」

医学教育の展望

住民・行政と共に地域の未来を考える

(後編)

学生が参加することが、地域の医療の希望となる

こうした気付きから、住友先生は大学に戻ったのち、地域づくりに前向きな医師を養成すべく、地域の活動に次々と学生を巻き込んでいった。「南宗谷地域医療研究会」を発足させたのもその一環である。

「この研究会は、医学生の教育のためだけに行っているものではありません。地域住民・行政・医療者が対等な立場で議論する場に、医学生が一員として参加するのです。医学生にとっては、地域づくりの大切さを学ぶ貴重な機会となる。地域の人は、外から来た若い人たちと交流することで、地元の良さを再発見できる。また、私たち医療者にとっては、住民と率直に話し合ううえで、双方の中間の立場で発言してくれる医学生の存在が非常にありがたい。若い医療者が研究会に参加することは、すべての立場の参加者にとってメリットになるのです。

このような機会を通じて地域で学んだ学生たちは、地域に関心や愛着を持ち、いずれまたその地域で医師として活躍してくれるでしょう。そんな好循環を産む仕掛けを、様々な地域で実践していきたいですね。」

南宗谷地域医療研究会 参加者たちの声

南宗谷地域医療研究会 参加者たちの声

第3回南宗谷地域医療研究会に参加した、旭川医科大学、東北医科薬科大学の医学生4名に、感想を聞きました。

![]() 人口の少ない地域はつい狭い町と思ってしまいがちですが、南宗谷地域も含め、北海道では隣家と数十キロ離れていたり、電車もバスもないところが多くあります。車椅子ごと乗れるタクシーなど、交通手段の整備も必要だと思いました。

人口の少ない地域はつい狭い町と思ってしまいがちですが、南宗谷地域も含め、北海道では隣家と数十キロ離れていたり、電車もバスもないところが多くあります。車椅子ごと乗れるタクシーなど、交通手段の整備も必要だと思いました。

![]() 今日も「住民同士の見守りが大事」という意見が出ていましたが、Aさんの言うように、面積が広くてはなかなか難しいのだと実感しました。医療・行政機関が協力し、住民の意見も聞きながら、地域の見守り体制を築かなければなりませんね。

今日も「住民同士の見守りが大事」という意見が出ていましたが、Aさんの言うように、面積が広くてはなかなか難しいのだと実感しました。医療・行政機関が協力し、住民の意見も聞きながら、地域の見守り体制を築かなければなりませんね。

![]() 日々思っていることを率直に語り合える機会はとても貴重だと思います。「『真面目』なことをやっているな」と敬遠されてしまわないよう、観光などの楽しいイベントも盛り込んだりして、多くの学生が気軽に参加できるような会にしたいです。

日々思っていることを率直に語り合える機会はとても貴重だと思います。「『真面目』なことをやっているな」と敬遠されてしまわないよう、観光などの楽しいイベントも盛り込んだりして、多くの学生が気軽に参加できるような会にしたいです。

![]() 私は保健師資格を持っていますが、養成課程での経験から「地域に入り込まなければ人々のニーズはわからない」と感じていました。夏休みを使ったり、今日のような場を利用して地域の人の生活や思いにじっくり触れることが大事だと思います。

私は保健師資格を持っていますが、養成課程での経験から「地域に入り込まなければ人々のニーズはわからない」と感じていました。夏休みを使ったり、今日のような場を利用して地域の人の生活や思いにじっくり触れることが大事だと思います。

東北医科薬科大学医学部 地域医療学講座・総合診療科 准教授

旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野

地域医療再生フロンティア研究室 客員准教授

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:大久保 ゆかり先生

- Information:Autumn, 2016

- 特集:保健の視点 人々の健康な生活を支える

- 特集:様々な場面における保健活動の実際

- 特集:地域における健康づくりの取り組み

- 特集:職場における健康づくりの取り組み

- 特集:誰もが自分の健康を主体的に獲得できる世の中へ

- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」① 口腔疾患の全身状態への影響

- 同世代のリアリティー:文系研究者 編

- NEED TO KNOW:山形県寒河江市「無事かえる」支援事業の取り組み

- 地域医療ルポ:熊本県熊本市|おがた小児科・内科医院 緒方 健一先生

- 10年目のカルテ:泌尿器科 眞砂 俊彦医師

- 10年目のカルテ:腎臓内科 岩永 みずき医師

- 10年目のカルテ:腎移植外科 岡田 学医師

- 医師の働き方を考える:医師の多様な働き方を受け入れる公衆衛生という職場

- 医学教育の展望:住民・行政と共に地域の未来を考える

- 医師会の取り組み:平成28年熊本地震におけるJMATの活動

- 大学紹介:金沢大学

- 大学紹介:東京女子医科大学

- 大学紹介:滋賀医科大学

- 大学紹介:長崎大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 第4回医学生・日本医師会役員交流会 開催報告

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- FACE to FACE:廣瀬 正明×榛原 梓園