Need to know

山形県寒河江市「無事かえる」支援事業の取り組み

認知症の方やその家族の安心・安全な暮らしを支援する(前編)

近年、認知症の方が、いわゆる「徘徊」のため帰宅できなくなり、行方不明になるケースが増えています。全国の自治体は、認知症の方やその家族が安心して暮らしていけるよう、様々な取り組みを行っています。

その一例として、山形県寒河江市の「無事かえる」支援事業を紹介します。寒河江市高齢者支援課の川部裕子さん、寒河江警察署生活安全課巡査の野口祥之さん、寒河江市西村山郡訪問看護ステーションのケアマネジャーで「認知症サポーターキャラバン*1」のキャラバン・メイト*2も務める横山幸子さんの3名にお話を伺いました。

「無事かえる」支援事業とは

――まず、この事業の概要を教えていただけますか?

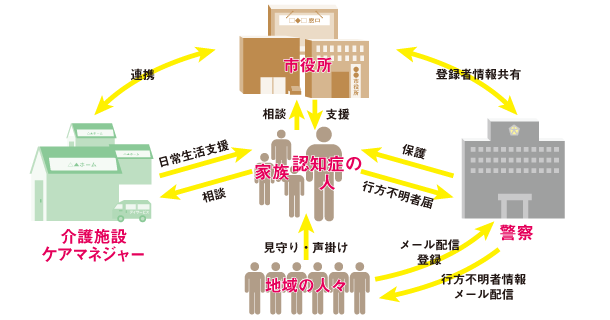

川部(以下、川):この事業は、認知症の方が外出しても無事に帰宅でき、その後も安心して暮らせるよう、市役所と寒河江警察署、福祉・介護施設で働く方々、また住民の方々が力を合わせて支援する取り組みです。

登録申請書を提出していただいた認知症の方やご家族には、地域包括支援センターの職員がご自宅を訪問し、登録情報を確認するとともに、日頃の見守り方や介護サービスの利用の仕方についてアドバイスします。また、申請書の情報は寒河江署とも共有しているので、いざというときにはためらわず、署に行方不明者届を出すようお伝えしています。2016年10月現在で、延べ約140名の方にご登録いただいています。

事業が始まった経緯

――この事業が始まった経緯を教えていただけますか?

川:寒河江市直営の地域包括支援センターには、ほぼ毎日認知症の方に関する相談が寄せられますが、その中でも特に徘徊については、何キロも離れた遠くで迷子になっていたり、真夏や真冬に徘徊して命の危険にさらされていたりして、警察署の力を借りることも少なくなく、既存の介護サービスだけで対応するには限界がありました。市としては、対応の限界を理由に認知症の方とご家族を孤立させてはいけないと感じ、まずは警察署で保護等の緊急対応があった際、市役所が即座にフォローする体制を構築しました。

連携を重ねるなか、警察署と市役所でのケース対応だけでは限界がある事例も見えてきました。例えば、ご夫婦二人世帯で、二人で一緒に徘徊してしまった場合、行き先に心当たりがある人も、行方不明者届を出す人もいません。そこで、認知症の方の情報を事前に登録し、いざというときに備えて警察と市役所が日常的に連携する支援制度を立ち上げることにしたのです。

*1認知症サポーターキャラバン…認知症について正しく理解し、認知症の人や家族にできる範囲の手助けをする「認知症サポーター」を全国で養成するための厚生労働省事業。

*2キャラバン・メイト…認知症サポーター養成講座を開催し、講師役を務めるボランティア。キャラバン・メイトになるためには、所定の養成研修を受講し、登録する必要がある。

Need to know

山形県寒河江市「無事かえる」支援事業の取り組み

認知症の方やその家族の安心・安全な暮らしを支援する(後編)

啓発活動で協力者を増やす

「無事かえる」支援事業に携わる皆さん。

――地域の方々にも事業の周知活動を行っているそうですね。

川:はい。認知症の方の情報を登録しただけでは、課題は解決しません。認知症の方を地域の人が常日頃から見守ることはもちろん、見知らぬ人でも気がかりな高齢者には声をかけるといった、周りの人の小さな気配りが、一番大きな力となります。そのため、「無事かえる」支援事業への協力者を増やすネットワーク事業も立ち上げました。

野口(以下、野):このネットワーク事業は、県警からの行方不明者情報メール配信システムを利用したものです。地域の方々にメールの配信登録をしていただくことで、行方不明になった認知症の方の情報を速やかに共有することができます。

川:声かけの重要性を何とかより多くの人に知ってほしいという思いから、かけてほしい言葉をそのまま名前にした「『どさ、いぐなやっす?*3』ひと声運動」も始めました。実際にあった声かけの場面を歌詞にした「認知症はいかい声かけソング『どさ、いぐなやっす?』」も作り、寒河江警察署と協働で啓発活動に力を入れています。

横山(以下、横):山形県内では初めての「認知症はいかい声かけ訓練」も開催されました。私たちキャラバン・メイトは、声かけの見本を演じたり、認知症高齢者役になって地域の方々から声かけを実践してもらったりしました。普段開催している認知症サポーター養成講座でも、声のかけ方をわかりやすく学んでもらえるよう工夫しています。

野:警察としても、職員が認知症のことを正しく知っている必要があります。そこで寒河江署は、署員全員を対象とした認知症サポーター養成講座を開催しました。やがてこの動きは山形県全体に広まり、今では県庁と県警の職員全員が講座を受講するようになっています。

気になったら一声かけあう

――事業を始めて以降、どんな変化がありましたか?

川:まず、警察署の方やケアマネジャーの方と、より具体的な連絡調整ができるようになりました。認知症の方への支援について、開業医の方々と日常的な話題として話し合ったり、近隣の市町と広域的な連携を検討する機会も増えています。

横:ケアマネジャーも、対応のツールが増えたことにより仕事がしやすくなりました。

野:警察も、市や介護事業所等が認知症の方へどんな支援をしているかわかるようになり、連携しやすくなりました。警察に保護されて初めて認知症とわかり、支援につながった例もあります。「どさ、いぐなやっす?」の意識が地域の皆さんへ浸透してきているようで、一般の方々からの通報も増えています。

横:認知症の方やご家族は、どうしてもまず「隠したい」という思いが働き、悩みを抱え込んでしまいがちです。だからこそ、周りの人の温かい配慮やちょっとした気配りが大事になってくるのです。ケアマネジャーも、認知症に関して医師の方々と連携する機会が増えています。認知症の方々が安心して暮らせるように、これからも色々な立場の人と協力し、知恵や工夫を出し合っていきたいですね。

川:医学生や若手医師の方々も、将来認知症の方を診ることになったら、症状だけでなく、その人の生活が孤立していないかどうか気にかけていただき、必要なときは私たちにつないでいただけたらありがたいです。

*3どさ、いぐなやっす?…寒河江弁で「どこへ行くのですか?」の意味

野口 祥之さん

野口 祥之さん

山形県寒河江警察署 生活安全課生活安全係 巡査長

横山 幸子さん

横山 幸子さん

寒河江市西村山郡 訪問看護ステーション 介護支援専門員

川部 裕子さん

川部 裕子さん

寒河江市高齢者支援課 地域包括支援係 係長

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:大久保 ゆかり先生

- Information:Autumn, 2016

- 特集:保健の視点 人々の健康な生活を支える

- 特集:様々な場面における保健活動の実際

- 特集:地域における健康づくりの取り組み

- 特集:職場における健康づくりの取り組み

- 特集:誰もが自分の健康を主体的に獲得できる世の中へ

- 医科歯科連携がひらく、これからの「健康」① 口腔疾患の全身状態への影響

- 同世代のリアリティー:文系研究者 編

- NEED TO KNOW:山形県寒河江市「無事かえる」支援事業の取り組み

- 地域医療ルポ:熊本県熊本市|おがた小児科・内科医院 緒方 健一先生

- 10年目のカルテ:泌尿器科 眞砂 俊彦医師

- 10年目のカルテ:腎臓内科 岩永 みずき医師

- 10年目のカルテ:腎移植外科 岡田 学医師

- 医師の働き方を考える:医師の多様な働き方を受け入れる公衆衛生という職場

- 医学教育の展望:住民・行政と共に地域の未来を考える

- 医師会の取り組み:平成28年熊本地震におけるJMATの活動

- 大学紹介:金沢大学

- 大学紹介:東京女子医科大学

- 大学紹介:滋賀医科大学

- 大学紹介:長崎大学

- 日本医科学生総合体育大会:東医体

- 日本医科学生総合体育大会:西医体

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 第4回医学生・日本医師会役員交流会 開催報告

- 医学生の交流ひろば:1

- 医学生の交流ひろば:2

- FACE to FACE:廣瀬 正明×榛原 梓園