病床を効率良く使う~ベッドコントロール~

患者さんが入院するベッドを用意する

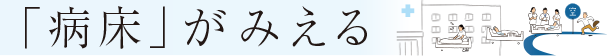

A:ではどうやって、患者さんに回復の段階に応じた適切な病床を使ってもらうように運用しているんですか?

T:患者さんに説明して納得してもらったうえで、回復段階に合った病床・病院に移ってもらうことになります。日々変化する患者さんの回復状況を、病棟の看護師長さんが把握し、主治医と相談しながら調整を進めるのです。

B:医師が入院を指示したら、当たり前に入院できるものだと思ってしまいがちですが、その裏では看護師長さんたちが奮闘してくださっていたんですね。

T:はい。こうした調整を多くの病院ではベッドコントロールと呼んでいます。

病床も「回転率」が大事

B:では、いつでも入院を受け入れるためには、常に病棟に空き病床をキープしておけば良いということですか?

T:そうですね。ただ、多くの空き病床をキープするには、必要以上のスタッフを確保しなければなりません。

A:つまり、そのスタッフの人件費もかかってしまう…ということですね。

T:はい。もちろん、病床の想定稼働率や、雇用しているスタッフ数にもよりますが、多くの医療機関では病床稼働率*を8~9割として採算を合わせる想定をしています。ですから、あまり多くの病床を空けておくわけにもいきません。

患者さんの早期離床・早期退院(転棟)を促し、在院日数を必要以上に長びかせず、スムーズに新しい患者さんを受け入れる、つまりベッドの回転率を上げていくことは、患者さんのADLの低下を防ぎ早い回復を促すことはもちろん、病院経営にもプラスに働くようになっているのです。

*病床稼働率…運用病床数のうち実際に使用していた病床がどのくらいかという割合。

Interview

ベッドコントロールの実際

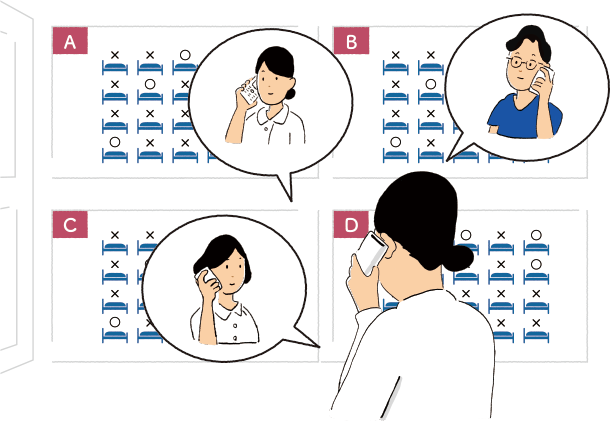

三重大学医学部附属病院 総合サポートセンター

濵口 栄子

看護師長(左)

本多 正繁

看護師長(中央)

竹内 美幸

看護師長(右)

―三重大学医学部附属病院ではどのような体制でベッドコントロールを行っているのですか?

濵口(以下、濵):予定入院の場合は、基本的にはその病棟の師長が病棟内でベッドを用意できるよう調整します。しかし、病棟を越えた調整が必要な場合や、救命病棟に入るほど重症ではない二次救急の患者さんが来た場合、また救命病棟が満床のときに三次救急の急患さんが来て救命病棟から退室させなくてはいけない場合などの複雑な調整が必要なケースは、私たち総合サポートセンターの師長3人が窓口となって調整にあたります。

竹内(以下、竹):総合サポートセンターは、医師・看護師・ソーシャルワーカー・臨床心理士・医療通訳・事務職員などの多職種で構成されたチームです。以前はバラバラだった入院支援・退院支援・病床管理を一元化し、外来・入院を問わずすべての患者さんやご家族に対し、治療上や生活上の様々な心配ごとや悩みなどに切れ目なく支援を行い、より良い医療サービスを提供することを目的としています。ベッドコントロールもその業務の一環として行っています。

―ベッドコントロールの際は、具体的にどのような調整を行うのでしょうか?

竹:病棟には、男性の大部屋、女性の大部屋、そして少人数部屋や個室があります。各病棟の師長は、「明日は男性が何名、女性が何名入院する。女性部屋は空きがないので調整が必要だ」などと把握しています。また、「この方の病態を考えるとナースステーションから近い部屋がいい」といったことも医師と相談して判断しています。それらを考慮しつつ、病棟が担当する診療科の患者さんはできるだけその病棟で看られるように調整します。

濵:そうした工夫をしても調整が困難な場合は、入院予定または入院中の患者さんのどなたかに、違う病棟の「共通病床」へ移っていただくことになります。共通病床は、特定の病床を指す言葉ではありません。当院ではどこかの病棟に生じた空きベッドを「病院全体で使うベッド」という捉え方をすることになっています。

共通病床への受け入れ依頼は、毎朝の師長ミーティングで行っています。ミーティングの前に、私たち病床管理担当師長が、各病棟の翌日の空床予定数をパソコンから出力し、ホワイトボードに書き込んでおきます。その際、全体が把握しやすいように、二次救急の患者さんがどこの病棟にいるかを赤い色で書き込んで表示しておき、その後、各病棟師長が、ベッドの空き状況を、女性大部屋・男性大部屋・個室など種別ごとに書き入れます。一見空きが多い病棟でも、実は重症度や介護度の高い患者さんが多くて余裕がないという場合もあるので、各病棟の状況を考慮しつつ調整していきます。ただ、夜間や週末の緊急入院の場合は、それぞれ日当直の師長が、病床稼働率の少ない病棟順に割り当てる形で決定します。

―転棟可能な患者さんの判断はどのように行っているのですか?

竹:転棟は、基本的に状態が安定している患者さん、退院が間近な患者さんを優先的に対象としています。各部署の師長が翌日の空床数と入院数を照らし合わせ、医師とも相談して、「この患者さんなら他の病棟に移っても安全にケアできそうだ」などと判断しています。

―最近は入院時から、退院後の生活を見据えて支援することが重要だと言われています。退院目前になり、セルフケア指導などが多くなってくる時期に専門領域以外の病棟に転棟すると、切れ目のない看護や支援が難しくなりませんか?

竹:看護手順はかなり標準化されているため、特定の病棟でないと絶対にできない看護はあまりないと思います。また、当院は同じフロアが北と南に分かれており、例えば北が循環器内科、南が心臓血管外科というように、関連する領域の内科と外科がセットになるように配置されています。術前術後管理について一緒に勉強会をしたりと、普段からコミュニケーションをとっているので、手術が終わって落ち着いた患者さんを外科ではなく隣の内科の共通病床で看るといった調整もやりやすくなっています。

私たち総合サポートセンターも、患者さんに切れ目のない医療・ケアが提供されるようサポートしています。例えば、患者さんが転棟時に不安や不信感を抱かないように、入院前のオリエンテーションの時点で「病状が安定した場合にはお部屋を移動する可能性があります」とあらかじめお伝えしています。

本多(以下、本):また、各病棟に専任の医療ソーシャルワーカー(MSW)がおり、転棟しても同じMSWが継続して受け持つことになっています。そして、こうした連携の仕組みがあっても退院支援が困難になるような患者さんは、そもそも転棟という判断がされないはずです。

濵:退院指導に関しても、病棟間の申し送りや連絡は密に行っており、必要に応じて元の病棟から出張することもあります。こうした連携があると、スタッフが、普段は看ない科の患者さんのケアを覚えられるという利点もありますね。

―ここまでベッドコントロールについてお話を伺ってきましたが、入退院支援も広い意味でベッドコントロールの一環だと捉えることもできますね。

竹:私たち3人は、切れ目のない入院支援・ベッドコントロール・退院支援を行うために互いに協力しています。

本:入退院支援にもベッドコントロールにも、部署横断的な情報共有が不可欠です。私たち総合サポートセンターの師長が専任で行う意義は大きいと思います。

濵:入院時は患者さんやご家族との面談で、家族背景やADLなど多くの情報を得て、退院の目安や必要な支援を考えます。自宅に戻ることが困難と予想される場合は、例えば整形外科では入院1週間後から転院調整が始まります。ただ、患者さんが退院に不安を感じている場合は、そのままじっくり支援することもあります。

―患者さんが速やかに入院し、不安なく退院するために、細やかな調整がなされているのですね。医師はこうした調整を把握しにくい面もあると思いますが、貴院ではいかがでしょうか?

本:当院では、病棟の入院調整業務すべてを病棟主任と師長で行う診療科と、主治医や担当医が各自で師長と調整を行う科があります。前者の場合、私たちの仕事をより細かな部分まで把握してくださっている先生が多い印象はあります。

竹:退院支援が滞って入院患者さんが増えてしまうと先生方の負担も増えます。近年は、入院患者数や新規入院数のバランスなどを考えてくださる先生方や診療科が増えてきているように感じますね。

―今後医師になる医学生たちにメッセージをお願いします。

濵:患者さんはいつも先生のことを待っているので、できるだけ顔を見に行ってあげてください。患者さんや家族が最良の方向に向かっていくためには、患者さんの声に耳を傾け、多職種が連携することが必要です。特に師長はそのための様々な情報を持っているので、医師と師長の綿密な情報共有は非常に重要です。

竹:医師になりたての頃などは、ベッドサイドに行く余裕のないこともあるかもしれません。そのようなときはぜひ、看護師や多職種の話を聞く時間をとっていただけたら嬉しいですね。

※取材:2022年5月

※取材対象者の所属は取材時のものです。

- No.44 2023.01

- No.43 2022.10

- No.42 2022.07

- No.41 2022.04

- No.40 2022.01

- No.39 2021.10

- No.38 2021.07

- No.37 2021.04

- No.36 2021.01

- No.35 2020.10

- No.34 2020.07

- No.33 2020.04

- No.32 2020.01

- No.31 2019.10

- No.30 2019.07

- No.29 2019.04

- No.28 2019.01

- No.27 2018.10

- No.26 2018.07

- No.25 2018.04

- No.24 2018.01

- No.23 2017.10

- No.22 2017.07

- No.21 2017.04

- No.20 2017.01

- No.19 2016.10

- No.18 2016.07

- No.17 2016.04

- No.16 2016.01

- No.15 2015.10

- No.14 2015.07

- No.13 2015.04

- No.12 2015.01

- No.11 2014.10

- No.10 2014.07

- No.9 2014.04

- No.8 2014.01

- No.7 2013.10

- No.6 2013.07

- No.5 2013.04

- No.4 2013.01

- No.3 2012.10

- No.2 2012.07

- No.1 2012.04

- 医師への軌跡:塚田(哲翁) 弥生先生

- Information:Summer, 2022

- 特集:「病床」がみえる

- 特集:なぜ病床はすぐに増えないのか?

- 特集:医療の必要性に応じ、適切な病床を使う

- 特集:病床を効率良く使う~ベッドコントロール~

- 特集:病床を効率良く使う~退院支援と地域包括ケア~

- 特集:どれだけの病床を確保すべきか

- チーム医療のパートナー:総合病院の歯科医師

- Blue Ocean:埼玉県|本淨 桃里先生(深谷赤十字病院)

- Blue Ocean:埼玉県|福岡 謙徳先生(秩父市立病院)

- 医師の働き方を考える:医師の視点で施策に携わり地域住民の健康増進に尽力する

- 日本医師会の取り組み:医師年金のすすめ

- グローバルに活躍する若手医師たち:日本医師会の若手医師支援

- 医学生大募集! ドクタラーゼの取材に参加してみませんか?

- 授業探訪 医学部の授業を見てみよう!:浜松医科大学「医療法学」

- 同世代のリアリティー:総合商社 編

- 日本医科学生総合体育大会:東医体/西医体

- 医学生の交流ひろば:東北大学医学祭実行委員

- 医学生の交流ひろば:関東医学部勉強会サークルKeMA

- 医学生の交流ひろば:米国内科学会Student Committee

- 医学生の交流ひろば:いがくせいの森

- 医学生の交流ひろば:若者にHPVワクチンについて広く発信する会 Vcan

- 医学生の交流ひろば:医学生匿名座談会〜なぜ私たちは東京へ向かうのか〜

- FACE to FACE:海賀 俊征 × 町田 芳知